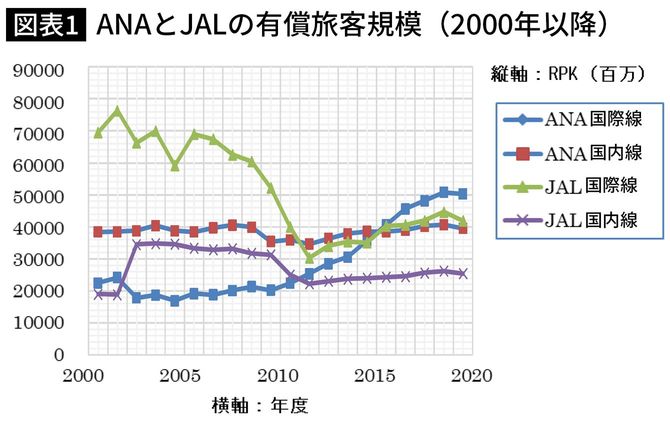

IR統合報告書を基に、2000年以降の両社の規模を示す有償旅客キロ(RPK)で比べた。国際線の輸送量を見てほしい。

米国同時多発テロ(2001年)、SARS流行(2002年)、鳥インフルエンザとイラク戦争(2003年)、リーマンショック(2007年)、新型インフルエンザ(2009年)の逆風でJALは輸送量を半分以下に減らした。ANAは国際線が限定的だったこともあり影響は大きくなかった。

ANAが国際線のシェアを拡大させたのは、JAL経営破綻(2010年)と羽田空港の再国際化(2011年)以降だ。発着枠の優先配分を受けて路線を増やし、2015年に国際線輸送力の首位の座をJALから奪った。ANAの目標は、アジアのリーディングエアラインから「世界のリーディングエアライングループ」に上方修正したのは2014年のことだった。

経営破綻したJALは政府の投資抑制策(8.10ペーパー)で内部留保を増やした。積極的投資ができない分、機材リースを自社保有に変え、借金を減らすことができた。一方のANAはJALに差をつけようと積極的な投資拡大策で高コスト体質になり内部留保は減った。業績は上がり続けるとの錯覚から社内の誰もが過剰投資の警告を発しなかった。ANAの近年の経営方針で後悔があるのであれば、まさにこの部分のことである。

今によみがえる「現在窮乏、将来有望」

コロナ禍となりANAの積極投資は結果的に「過剰投資」になった。これが経営危機を誘発し、JALとの「統合論」が一時メディアを賑わせた。しかし、歴史的な背景を踏まえれば、現実的なものではない。

その理由を探るため、創業時に時計を戻してみたい。今によみがえるのはANAの初代社長の美土路昌一が唱えた「現在窮乏、将来有望」の言葉だ。

ANAは1952年師走、「日本ヘリコプター輸送株式会社」として誕生した。役員と社員30名、ヘリコプター2機を持つだけの小さな会社だった。滑走路を必要としないヘリコプターであれば、薬剤散布や宣伝飛行などで素早く事業を開始できるからだ。

ジャーナリストの早房長治氏は、当時のANAを「中小のタクシー会社並み」と評した。創業以来5年間は赤字が続き、単年度で黒字化したのは1957年3月期。株主配当は10年間無配が続いた。宣伝費を持たないANAが始めたのが、1日機長や1日スチュワーデス。この頃スタートした日赤病院への慰問ですずらんの花を届ける行事は、2020年で65回目を迎え、今でもTVと新聞紙上を賑わしている。

JALとの圧倒的な差

ANAの「窮乏」は、当時のJALと比べるとより鮮明になる。JALは純民間会社のANAとは異なる出自を持つ。半官半民の会社として1951年にスタート。政府の支援で潤沢な資金をもとに、創業当初から収益性の高い国際線事業を柱に据えた。

1967年にはDC-8ジェット機で羽田空港から東西両方向への世界一周路線を開設。同時期、ANAは新規路線として小松―札幌線にバイカウント828型機、羽田―鳥取線にフォッカーF-27フレンドシップとターボプロップのプロペラ機を就航させた程度だった。