異分子を許容しない組織はダメになる

社長補佐という本来の仕事以外に西田は経理も見るようになった。材料の仕入れ、原価計算、工場のそれぞれの工程での歩留まりすべてを計算していった。

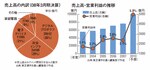

グラフを拡大

売上高の内訳:社会インフラ、電子デバイスへの投資がカギ。売上高・営業利益の推移:2010年売り上げ10兆円、営業利益5%達成できるか注目される。

売上高の内訳:社会インフラ、電子デバイスへの投資がカギ。売上高・営業利益の推移:2010年売り上げ10兆円、営業利益5%達成できるか注目される。

イラン現地法人の生みの親である、土光が訪れたことがあった。工場を案内したのは吉田。技術屋出身の土光らしく、工場の一つ一つに熱心に目をやり、技術的な質問を飽くことなく繰り返した。吉田らがつくったイラン人の技術者養成所を土光はことのほか喜んだ。

「イランにこれだけ貢献してくれているとは知らなかった。東芝がやりたかった国際貢献とはこういうもんなんだ」

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント