同様の見解は、某工学博士の談話「建築家の見たる日本橋」にも見て取れる。日本橋は「雄大宏壮の気魄が微塵も無」く、将来、周囲が高層化すれば「ますます貧弱」に見える。欄干は低すぎで、装飾は不格好であり、欄干上の電燈柱も繊細すぎる。「電燈柱の腕の曲線はいきんでいる様で、ある若い建築家が野糞をたれていると云つたのも適当な悪口」だ。麒麟の像も奇怪であり、そもそも「全体に精神」がなく、日本橋は「死んだ橋」だとしている。

「シンボルとしての日本橋」を寄稿した黒田鵬心は、日本の美学研究を創始した大塚保治門下で、美術評論家として活躍した人物だ。黒田によれば、江戸時代、日本橋は全国の里程を測る基点とされたことで日本文化の中心となった。そのため明治時代においては、日本橋は江戸のシンボルと見なされるべきだという。日本橋は「極めて小さな橋」にすぎず、「実用上から云っても特に重要な橋でもない」。唯一、江戸のシンボルとしてのみ、日本橋は意味を持つ。江戸というイメージがなければ、日本橋は見るに値しないというのだ。そのため黒田は、早くも日本橋改築を提言する。材料や構造は最新でも、「形式や装飾で江戸趣味をあらわす様」にすべきだとしている。

青空のほかに何が取り戻されるのか

100年前の開通時、日本橋は美しいものとは見なされていなかった。むしろ建築的・美学的には、半端に和洋折衷を試みた失敗作だと批判されていた。

中でも黒田の指摘は興味深い。日本橋は道路網の起点としてのみ象徴的意味を持つ。黒田の言にしたがえば、今や路線長は300kmを超え、首都圏の大動脈となった首都高こそ、日本橋にはふさわしいと言える。

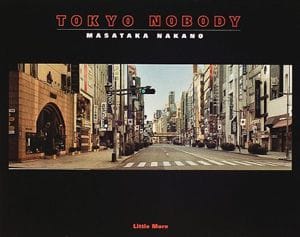

2000年に刊行された『TOKYO NOBODY』(リトルモア)という写真集がある。銀座・赤坂・青山・渋谷・新宿など東京の繁華街が撮影されているが、写真の中に人影がまったくない。連休早朝などに、人が一切いなくなるのを見計らって撮影されている。写真家・中野正貴氏が制作に10年を費やしたという名作だ。

人影皆無の東京を見て痛感するのは、首都高が東京の風景に不可欠なことだ。都心を走り抜ける直線やカーブがリズムを作り出している。首都高がなくなれば、東京がどれだけ野暮ったくなるかわからない。

国交省の計画によると、首都高地下化の事業費は数千億円規模の見込みだという。五十嵐氏が指摘するように、景観を理由に首都高撤去が叫ばれるわりに、周囲の高層建築には批判の声が上がらないことも矛盾している。

日本橋は開通から半世紀たって首都高に覆われ、それからまた半世紀がすぎた。ある世代以降の東京の人にとっては、日本橋と首都高は当たり前の組み合わせだ。首都高と東京の近代化はそれほどまでに「悪しきモデル」であり、数千億円かけて排除すべきものなのだろうか? それで手に入るのは、高層ビルに切り取られた空と、白日の下にさらされた繊細なデザインの橋だけなのである。