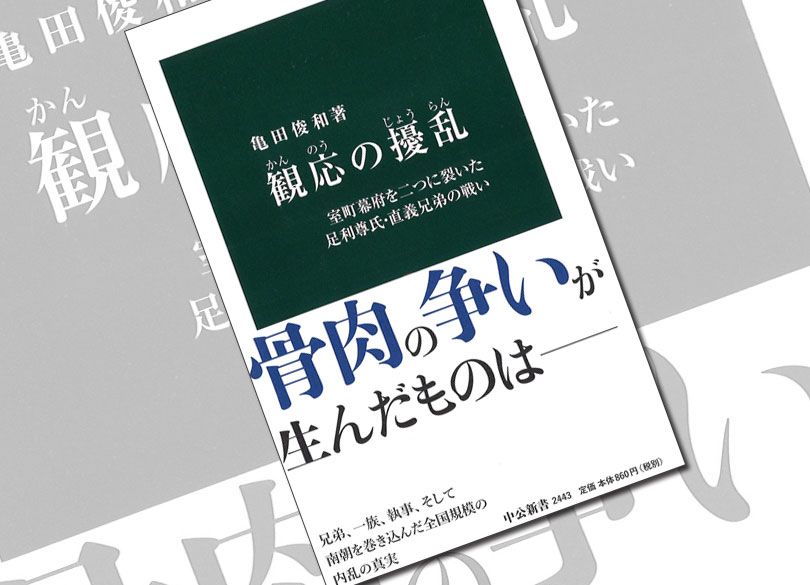

※以下は亀田俊和『観応の擾乱』(中公新書)の「終章 観応の擾乱とは何だったのか?」からの抜粋です。

「応仁の乱」よりダイナミック

ここまで観応の擾乱(かんのうのじょうらん)を中心に、その前後の戦乱の様相をできる限り詳しく紹介してきた。改めて見て、実に奇怪な内乱である。

四条畷の戦いで難敵楠木正行(くすのきまさつら)に勝利し、室町幕府の覇権確立に絶大な貢献を果たした執事高師直(こうのもろなお)が、わずか1年半後に執事を罷免されて失脚する。だがその直後に数万騎の軍勢を率いて主君の将軍足利尊氏邸を包囲し、逆に政敵の三条殿足利直義(あしかがただよし)を引退に追い込む。

ところがその1年あまり後に、直義が宿敵の南朝と手を結ぶという奇策に出る。今度は尊氏―師直を裏切って直義に寝返る武将が続出し、尊氏軍は敗北して高一族は誅殺される。

だがそのわずか5ヵ月後には何もしていないのに直義が失脚して北陸から関東へ没落し、今度は直義に造反して尊氏に帰参する武将が相次いで、尊氏が勝利する。そして、その後も南朝(主力は旧直義派)との激戦がしばらくはほぼ毎年繰り返されるのである。

短期間で形勢が極端に変動し、地滑り的な離合集散が続く印象である。このような戦乱は、日本史上でも類を見ないのではないか。たとえば応仁の乱も長期にわたって戦われたが、優劣不明の接戦が延々と続く感じで、観応の擾乱のようなダイナミックな攻守転換はそれほど見られないと思う。

なぜ「乱」ではなく「擾乱」なのか

そもそも観応の擾乱は、なぜ観応の擾乱というのであろうか。応仁の乱などのように、「観応の乱」とはなぜ言われないのだろうか。

観応年間の戦乱を「擾乱」と表現すること自体は、当該期から見られる現象である。たとえば、『園太暦』観応2年(1351)正月14日条には、「世上擾乱」と記されている。観応3年7月24日制定室町幕府追加法第56条には「諸国擾乱」、延文2年(1357)9月10日制定同追加法第79条には「観応以来、追年擾乱」と出てくる。『師守記』貞治6年(1367)5月4日条には、「観応擾乱」とそのままの表現が登場する。

ただし、「擾乱」という言葉は本来は一般名詞で、観応の内乱以外の戦乱も「擾乱」と表現する事例が多数存在する。歴史用語としての「観応(の)擾乱」が登場するのは、いつ頃からなのであろうか。

明治時代以降、『大日本史料』の編纂事業が続けられているが、同史料集が観応の戦乱を「擾乱」と称したのは、観応2年3月30日条の注記で「京都擾乱」とあるのみである。それどころか、同史料集が他の戦乱を「擾乱」と称した事例が比較的多数存在し、擾乱が観応限定の固有名詞でなかったことをうかがわせる。

近代実証主義的歴史学の祖とされる久米邦武の『南北朝時代史』(1907年)にも、擾乱の語は登場しない。単に「幕府の内紛」と記されるだけである。田中義成『南北朝時代史』(1922年)にも、「足利氏の内訌」とあるのみである。黒板勝美『国史の研究 各説下』(1936年)にもこの語は出てこない。

考えてみれば、戦前は南朝が正統とされ、歴史書も南朝年号で記述されていた。北朝年号を冠した「観応の擾乱」なる歴史用語が存在しなかったのも当然である。ただし、今までの幕府対南朝の戦争とは異質の、新たな局面に戦乱が移行したとの意識は漠然ではあるが出てきているようである。