陽動戦争を起こす可能性は低い

それを踏まえた上で今回ご紹介したいのは、テイラー・フレイヴェルというマサチューセッツ工科大学の中国の安全保障を専門とする学者が、フォーリン・アフェアーズという世界中の外交官や国際政治の専門家たちが読む雑誌(の電子版)に9月15日に掲載した論文だ(https://www.foreignaffairs.com/china/myth-chinese-diversionary-war)。

フレイヴェルは博士号論文を後にまとめた書籍『中国の領土紛争』(勁草書房)で、中華人民共和国が建国から絡んできた23件の領土の紛争を調べ上げ、そのうちの17件というほとんどの例で「妥協」が図られてきたという、やや意外な結論を導き出している。

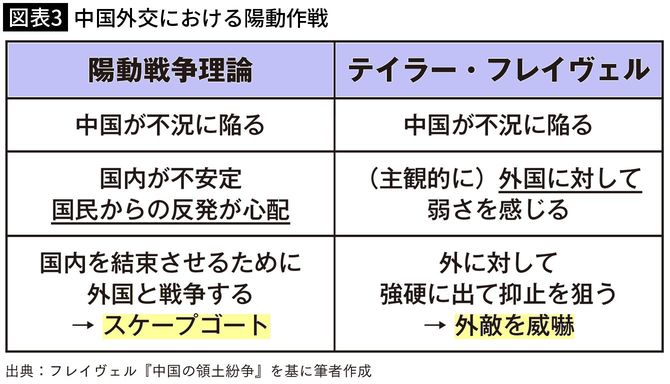

そのような知見を踏まえて書かれた今回の論文は「中国の陽動戦争という作り話」(The Myth of Chinese Diversionary War)というものであり、識者の間でよく議論される「習近平率いる中国の指導層は、山積する国内問題から国民の目をそらすために対外戦争を起こす」とする考えに異議を唱えている。

その主張のために、フレイヴェルは北京が過去に直面した陽動戦争が起こってもおかしくなかった状況(つまり、国内が一時的に不安定になった)のケースを、1969年の中ソ紛争、89年の天安門事件、2015年の株価下落の場合と特定し、結果として「北京は陽動戦争をほとんどしてこなかった」と結論づけている。

弱さを見せないための威嚇

これは現代を生きるわれわれにも大きな意味を持つ。なぜならフレイヴェルは、中国経済の失速が明らかな今、危険なのは陽動戦争ではなく、むしろ中国の指導者たちが外部からの挑戦に敏感になり、強さを誇示して、他国が自分たちの不安につけ込んでくるのを抑止するために暴れる可能性がある、と結論づけているからだ。

つまり北京は外敵をつくって結束するために危機をエスカレートさせようとしてくるのではなく、あくまでも自分たちの弱さを見せたくないので威嚇をしてくる可能性が高い、ということだ。フレイヴェルのこのような議論は実に参考になるものだが、やはりこれを素直に受け取って「中国は国内問題を理由に陽動戦争をしてこないはずだ」と言い切れるほど現実は甘くないのかもしれない。

それでも以下ではフレイヴェルの議論が正しかったと仮定した上で、3つの気になる点を指摘しておきたい。

第一に、北京の戦争開始やエスカレーションを進めようとする決断のかなりの部分が、中国側の「主観」によって決定されるということだ。これはつまり、彼らが「どう感じたか」がカギとなるということだが、フレイヴェルは上の論文の中で日中間の争点である尖閣事案を例に挙げて説明している。

たとえば2012年9月に日本が尖閣諸島を国有化した際に北京が強く反発したケースだ。北京にとってそれは「中国に投下された原子爆弾」と表現するほどショックであり、これを期に領海内での海上パトロールが開始されただけでなく、多くの都市で反日デモが行われ、政府高官による交流も凍結された。

だが、この時期に中国は10年に一度の重要な権力移行の直前であり、北京から見て「日本の行動はこの不安定な時期を利用したもの」と受け取られたために強硬な対応がとられたというのだ。

つまりこれは「北京の主観」によって過激な対外行動が決定されたということだが、そうなると結論として出てくるのは(実に平凡かもしれないが)日本政府は自国の動きを考える際に、中国側がそれをどのように受け取るのかを知るためのインテリジェンス機能が決定的に重要になるということだ。

だが、仮に機能を持ちえたとしても国家の意図(習近平の心変わりなど)を完全に知ることは難しいので、リスクは残ったままだ。