それは胃がん統計にも表れている。早期がんも転移し、命取りになるから、それを防ぐという名目で、胃がん検診が職場や地域で盛んに行われている。その結果を見てみれば、その無意味さがよくわかる。「早期発見・早期治療」が正しければ、日本人の胃がんの生存率に大きく寄与しているはずである。

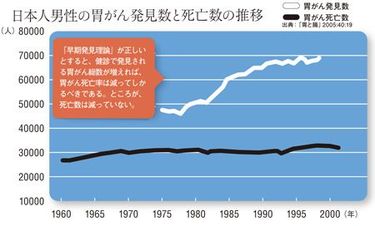

日本人男性の胃がん発見数と死亡数の推移

日本人男性の胃がん統計(図参照)である。近年発見数が急増しているのは、高齢者にまで内視鏡検査をするようになった影響と考えられる。他方、胃がん死亡数は横ばい傾向にある(これらの傾向は女性も同じ)。

「早期発見理論」が正しいとすると、検診で発見される胃がん総数が増えれば、胃がん死亡数は減ってしかるべきだ。ところが死亡数は変わらない。とすれば、胃がんのうち近年増加した部分は「もどき」であるはずだ。

同様の統計は、胃がん以外でも見られる。欧米で、前立腺がんや乳がんの発見数が検診によって大幅に増加したのに、死亡数が減らないことが統計データによって示されており、その増加部分も「もどき」と考えられる。

また、アメリカで、ヘビースモーカーの男性9000人を集めて2群に分け、検診群に肺のレントゲン撮影等を定期的に行ったところ、放置群よりも検診群のほうが、160人対206人と肺がん発見数が多く、早期がんの割合も多かった。したがって検診群では、肺がん死亡数の減少が期待された。ところが実際には、肺がん死亡数が115人対122人と、検診群のほうが7人多い結果だった。

要するに検診をすると、発見される肺がんの数が増えるのに、死亡数は減らない。胃がんの統計と同じで、増えた部分は「もどき」と考えられる。

1948年生まれ。73年、慶應義塾大学医学部卒業。同年、同大学医学部放射線科入局。79~80年、米国へ留学。83年より同大学医学部放射線科講師。がんの放射線治療を専門とし、乳房温存療法のパイオニアとして知られる。患者本位の治療を実現するために、医療の情報公開を積極的にすすめる。著書に『患者よ、がんと闘うな』『抗がん剤は効かない』『がん放置療法のすすめ』『再発・転移の話をしよう』『医者に殺されない47の心得』『「余命3カ月」のウソ』など。2012年菊池寛賞受賞。