「最大死者29.8万人」を大きく伝えたメディア

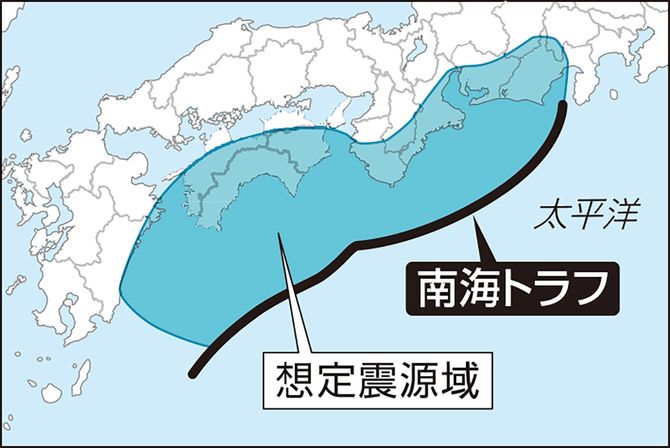

内閣府中央防災会議の作業部会は3月31日、「南海トラフ巨大地震」について、死者数が全国で29万8000人、経済被害が292兆円にも上るなどとする被害想定を発表した。

この発表を受けて、新聞各紙は翌日朝刊で1面、社会面トップだけでなく、さまざまな特集を組んで大きく伝えた。

なかでも全国最多を占めたのは静岡県で、その死者数は、ほぼ3分の1を占める10万3000人という。

静岡県は前回2012~13年に示された想定死者数が10万9000人であった。そこから静岡県はいち早く「静岡方式」の津波対策などハード、ソフトの両面でさまざまな防災対策に取り組み、2025年度末に死者数を9割減少させて、「約1万人」と見込むところまで来ていた。

それなのに、新被害想定でも10万人超が犠牲となるとされただけに、驚きは隠しきれず困惑が広がった。

本当に、これほどまで多くが犠牲となる巨大地震が起きるのか?

国を動かした「東海地震説」

いまから49年前、1976年10月の日本地震学会で、東京大学の石橋克彦助手(現・神戸大学名誉教授)が「M(マグニチュード)8、震度6(烈震)以上――地球上で起こる最大級の地震が明日起きても不思議ではない」とする東海地震説を発表した。

静岡県の駿河湾を震源とする東海地震の発生が切迫していることを強く警告したことにより、静岡県だけでなく日本全国が東海地震説に大きく揺れた。

構造不況と呼ばれた戦後最悪の経済状況の中で、東海地震説は現在の南海トラフ巨大地震の被害想定の発表などとは比べものにならない強いインパクトを社会に与えた。

東海地震説から2年後の1978年6月には「大規模地震対策特別措置法(大震法)」が施行された。東海地震の予知ができることを前提として、内閣総理大臣が「警戒宣言」を発令することができることが盛り込まれたこの法律は「地震予知法」とも呼ばれた。深刻な被害が予想される東海地域への影響を軽減する世界に例のない法律をつくり、大掛かりな地震対策に乗り出した。

しかし、これだけ大騒ぎした東海地震でも、当時の想定死者数は10万人ではなく、1万人程度とされた。