※本稿は矢野宏行『ミスター血糖値が教える 7日間でひとりでに血糖値が下がるすごい方法』(アスコム)の一部を再編集したものです。

糖質過多の生活で、糖尿病患者が50年間で20倍に増えた

糖尿病は人類の歴史上、ここ数百年くらいのあいだに浸透した病気です。

しかし、人々が比較的質素な食生活を送っていた昭和20~30年代までは、社会問題になるようなレベルではありませんでした。

爆発的に増えて状況が一変したのはここ50年程度の話。「飽食の時代」が訪れてからのことです。

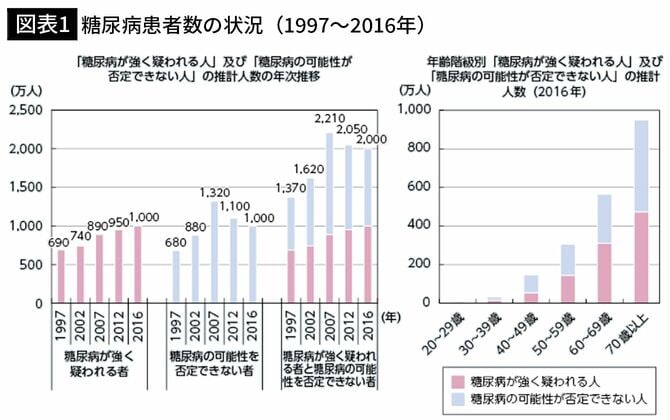

今から約50年前、昭和40年代後半における日本人の糖尿病患者は、100人に1人ほどでした。それが現在では、5人に1人の割合でかかる病気になっています。

わずか50年で、なんと20倍です!

精米技術の向上、食の欧米化(ハンバーガー、ピザ、パスタなどの一般化)、コンビニエンスストアやファストフードチェーンの出現と拡大、スイーツやスナック菓子の多様化、などなど、糖質過多の食生活を後押しするようになった要因を挙げだしたらきりがありません。

そして、それに追い打ちをかけたのがコロナ禍です。在宅ワークを採り入れる人が増え、それにともなって体を動かす時間が減りました。要するに、運動不足の人が増えたということです。

私のクリニックを訪れる患者さんを診ていて、若かったり、やせていたりするのに血糖値がものすごく高く、「え? まさかこの人が……」と思うケースも最近多くなりました。コロナ禍が落ち着いて運動不足の解消に若干向かいつつあるとはいえ、みなさんの食生活が激変することはないでしょう。

私は、この先30代半ばくらいから糖尿病を発症する人がどんどん増えていくと予想しています。誰もが、他人事ではないのです。

糖尿病患者のほとんどを占める「2型」は誤解されている

糖尿病は、おもに1型と2型に大別されます。

1型糖尿病は、血糖値の上昇を抑える働きをするホルモンのインスリンが、膵臓からほとんど出なくなってしまうことが特徴で、治療にはインスリン製剤(注射)が不可欠になります。糖尿病全体の約5%が、1型であるといわれています。

一方の2型糖尿病は、糖質の過剰摂取や生活習慣がかかわってくるタイプで、糖質のセーブや生活習慣の改善によって、症状を良くしていくことができます。

2型の患者さんの膵臓からは、インスリンはちゃんと分泌されます。

しかし世の中には、1型も2型もひっくるめて「糖尿病=インスリンが出ない」と、誤った認識を持っている人がけっこういます。

とんでもありません。2型の場合、インスリンはしっかり出ています。むしろ、ドバドバ出ている人のほうが多いくらいです。