「人力で巻き揚げれば必ず誰かが海に落ちる」

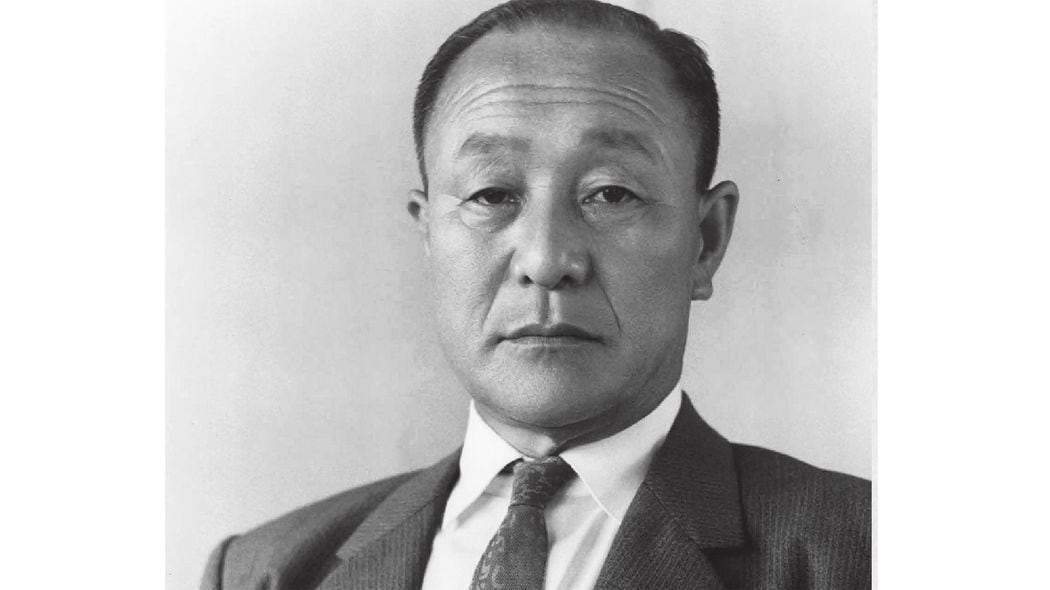

1902(明治35)年、泉井安吉は室戸に生まれた。父親は地元の漁師。主に沿岸に寄ってくる鯨を獲っていた。

「鯨一頭揚がれば七つの浜が潤う」と言われるくらい、室戸に大きな恵みをもたらしていたのが鯨だった。だが、その鯨が明治時代になると浜に寄りつかなくなる。同時期、ノルウェーから捕鯨砲を使うヨーロッパ式捕鯨が伝わり、鯨漁は沿岸、近海から遠洋へと漁場が変わっていった。代わりに室戸で盛んになったのが鰹、マグロの延縄漁だった。安吉は小学校を出た1917(大正6)年、マグロ延縄船にカシキ(調理担当)として乗り組み、飯炊きをしながら、漁労作業を手伝った。安吉が乗り組んだ船は初夏から秋まではカツオ漁、冬はマグロ漁を行っていた。当時の船は木造船だ。揚げ縄作業では寝る時間もなく、縄を手で手繰り寄せて引き揚げなくてはならない。睡眠不足でふらふらしたところに大波がやってきたら、たちまち海へ投げ出されてしまう。安吉は真冬の漁で、一度、海に落ちたことがあった。現在のように救命胴着を着けているわけではなかったから、海に落ちたら、低体温症で死んでしまう。だが、安吉は幸運だった。じたばたせず、上を向いて浮いていたところ、船が回頭して戻ってきたのだった。安吉が落ちたことに気づいた船頭が船を回してくれたのである。安吉は自分が運を持つ男だとそのとき、気づいた。

乗り組んでから1年後、彼は船を下りることにした。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント