ビジネス上のリスクより、大前提の「人権意識」を

2点目は「前向きにワクワクできる映像にしたいという気持ちが、リスクへの配慮をあやふやにし」という言葉だ。もしかすると「差別表現にあたらないか」「誰かの尊厳を傷つけるものにならないか」ということを書きたかったのかもしれないが、それを「リスク配慮」という短い言葉にまとめるのは非常にビジネスライクである。

再発防止のためには、「リスク」ととらえず今回の映像表現が「差別問題」「歴史問題」に抵触したのだ、という自覚したほうがよい。多くの若者に届く言葉を持つアーティストだからこそ、ぜひ世界標準の人権意識を持ってほしいと願う。

なお、「若者の無知」「無教養」を責める論調もSNSでは多く見られたが、その批判は妥当ではないと思う。高校生からバンドを始め、ずっと音楽をやってきた27歳の男性が、世界の歴史について正しく(それも、アメリカやヨーロッパでアップデートされた「現代的な歴史」を)学ぶ機会がなかったとしても、仕方ないのではないか。

なぜなら日本の高校では世界史は選択科目であり、履修しない生徒も多い。また履修してもここまで先住民への加害の歴史は詳しくは教えないからだ。

27歳のアーティストに正しい歴史を教えられなかった責任

若い人の歴史への無知を笑うよりも、それを教えてこなかった大人の側、覆い隠している社会の側に責任がある。もちろん彼はアーティストであり、歌をつくり歌い、届ける人なのだから、今回のことを機会として、ぜひアップデートしていってほしい。

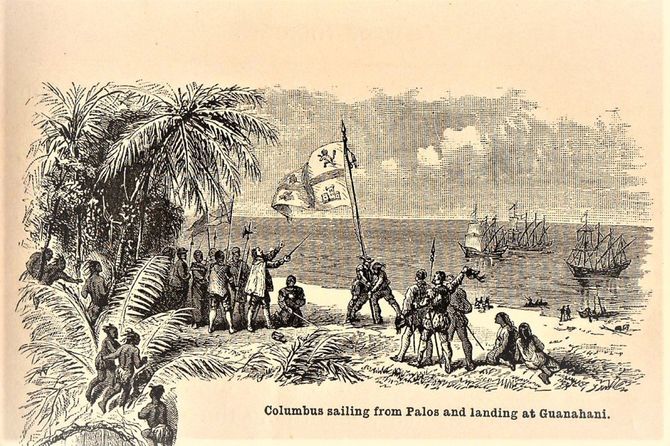

3点目は「上記のキーワードが意図と異なる形で線で繋がった時に何を連想させるのか」という言葉だ。だが、意図を持ってアイコニックな点をたくさん用意し、それらをつなげた「誰か」がいたために、植民地主義的思想を連想させる今回の仕上がりになったのだ。

おそらく「時代を超えたホームパーティー」というバンドからのお題ならば、監督とクリエイティブチームによっては「パリピな感じで時を超えて偉人と他の動物がウェイウェイしているビデオ」が仕上がる可能性も大いにあったはずだ(とはいえ、「コロンブス」を出す時点で地雷をひとつ踏んではいるが)。