※本稿は、堀埜一成『サイゼリヤ元社長が教える年間客数2億人の経営術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を再編集したものです。

「競合に勝とう」という視点がそもそもない

サイゼリヤにはもともと他社を見るとか、競合に勝とうという発想がありません。ライバル企業を分析して自社の戦略に役立てよう、他社がこうやっているから自分たちはこういうメニュー構成でやっていこう、といった比較すらほとんどおこなわれてなくて、「おいしいのできたから、食べてみて」がすべての基本なのです。要するに、お客さまと自分たちしか視野に入っていない。誰かと競争している感覚がないのです。

そういう会社ですから、競争や競合に「勝つための戦略」という言葉がそもそも似つかわしくありません。誰かに勝つために何かすることはないけれど、「おいしいから食べてみて」を続けるためには、容易なことでは倒れないことが必要です。言い換えれば「勝つための戦略」はいらないけど、「負けない戦略」は求められるわけです。

「相手に勝とう」とするとハマる落とし穴

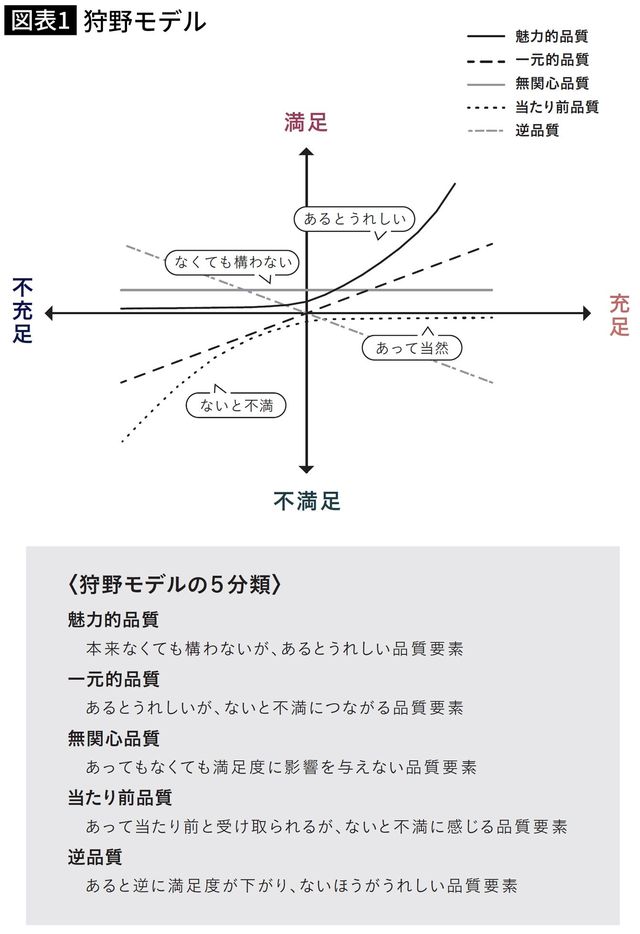

相手に勝とう、勝とうとする企業が目指すのは、(他社よりも)魅力的な商品やサービスです。品質が顧客満足度に与える影響を分類した「狩野モデル」では、これを「魅力的品質」と呼んでいます(図表1)。

しかし、魅力的品質には落とし穴があります。そのサービスを受けたお客さまにとって、次第にそのサービスは当たり前になっていくのです。

つまり、「なくても構わなかった」ことが、「ないと不満になっていく」ようになるわけです。したがって、魅力的品質でお客さまを惹きつけるためには、つねに新しいサービスを導入する必要があり、そこには際限がありません。

一方、本来「あって当たり前」で、「ないと不満」を感じるような「当たり前品質」では、つねにベースラインは一定です。そこさえ外さなければ、お客さまの評価は変わらない。当たり前品質を当たり前に提供すること。ただしどの店でも変わりなく、というところがミソで、国内1000店のサイゼリヤが目指しているのは、まさにこれなのです。