あえて味を落として許容範囲を広げる

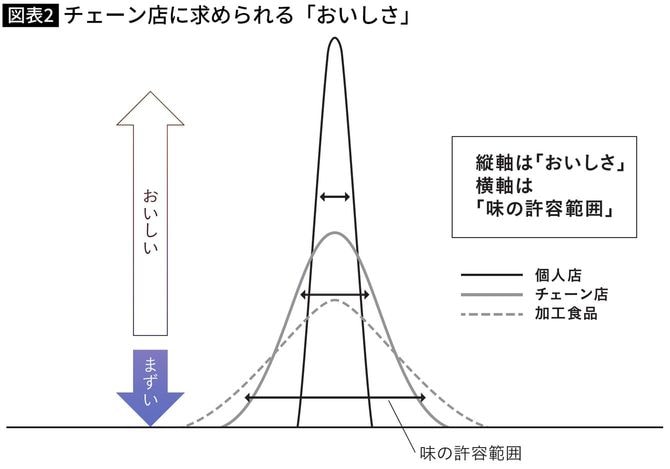

図表2では縦軸に「おいしさ」、横軸に「味の許容範囲」をとり、個人店、チェーン店、加工食品を比較しました。

個人店ではおいしさを追求するのが理にかなっていますが、そうなると、味の許容範囲は必然的に狭くなります。極めれば極めるほど、そこから外れたときの落差が大きくなる。おいしさで売っていた店ほど、ちょっとした変化で「あの店は味が落ちた」と言われてしまう運命にあるわけです。

プロの料理人ではなく、素人が調理するチェーン店でそれをやってしまうと、店ごとに味がブレてしまうのは避けられない。だから、おいしさのピークはやや落とすけれども、味の許容範囲を広げて、「どの店でも同じ味を提供できる」のが理想です。

それよりもさらにフラットなのが冷凍食品などの加工食品で、レストランレベルからもう一段階味のレベルは落とすけれども、味の再現性はきわめて高い。家庭で温めるだけでほぼ同じ味を味わえるのですから、めちゃくちゃ安定しているわけです。

「どの店でも同じ味を提供できる」という再現性や安定性は、「当たり前品質」そのものです。チェーン店が目指すべきなのは、やはり「当たり前品質」なのだということがおわかりいただけるのではないでしょうか。

「テーブルレストラン」と「ファストフード」は別物

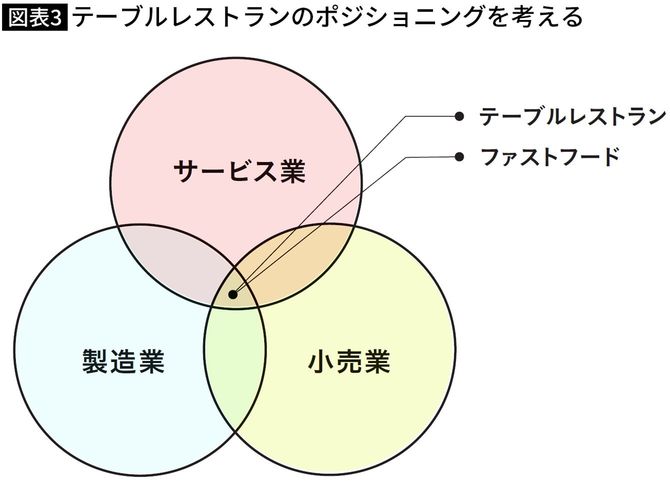

前章で、社長を引き継いだときにベン図を使って事業ドメインを絞り込んだ話をしました。3つの円の交点に位置するのが「テーブルレストラン」「ファストフード」。だから、サイゼリヤは「テーブルレストラン」と「ファストフード」だけしかやらない、と宣言したわけです(図表3)。

ところが、いろいろ試してみて、どうやら「テーブルレストラン」と「ファストフード」は別物だということがわかってきました。

サイゼリヤには、「お客さまに喜んでもらいたい」というテーブルレストランのDNAが染み込んでいるので、注文済みのお客さまを立ったまま待たせておくというのが、どうにも居心地が悪い。そこで、オーダーされた料理をテーブルまで運んでしまうのですが、それだとテーブルレストランと大差なくなってしまう。ファストフードとしては明らかに過剰サービスで、採算が合わないわけです。

従業員がよかれと思ってやった行動が、店の利益を食いつぶしてしまうようでは、彼らのやる気も失われてしまうでしょう。