直近のプレーヤー数は月8000万人

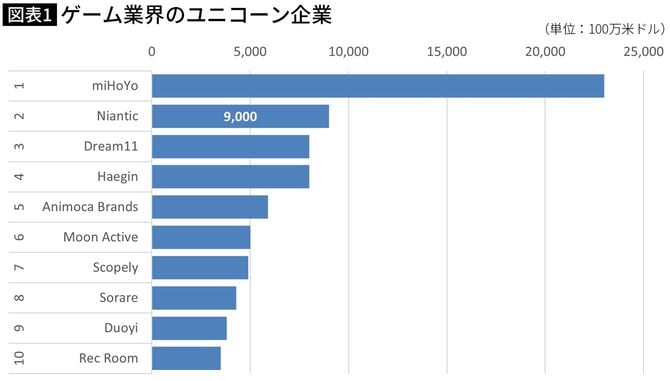

2024年現在、世界には28社もの「ユニコーン」(企業評価額10億ドル=約1500億円級)の未上場ゲーム会社が存在する。

トップは230億ドルのmiHoYo(ミホヨ)。『原神』で一躍世界に冠するゲームディベロッパーになった中国企業だ。次いで2位につけているのがNiantic(ナイアンティック)、『ポケモンGO』の開発会社である。90億ドル(約1兆3500億円)というその価値は、カプコンやコナミの時価総額と並んでいる。

Nianticが開発したポケモンGOは、今年でリリースから9年目を迎える。直近でもプレーヤーの数は月8000万人、『原神』や『Apex』といったプレーヤー数トップ10入りのゲームよりも多い。

2016年7月のリリース初月だけで1億ダウンロードを超えた。現在でも、毎日数千万人がプレイし、これまでの総ダウンロード数は10億を超え、世界累計の収益が65億ドル(8660億円)を突破した(アプリ調査会社のSensor Tower調査、2016年7月~2023年2月まで)。なぜこれだけ長く愛され続けているのか。

今回はポケモンGOとその開発会社Niantic、そして創業者のジョン・ハンケについて分析してみたい。

世界ギネス5冠に輝くゲーム作品

ポケモンGOは2016年7月にリリースされると「配信初月で最も収益をあげた」「配信初月で最もダウンロードされた」「配信初月で最も多くの国でダウンロードチャート1位を獲得した」「配信初月で最も多くの国で売り上げチャート1位を獲得した」「最も早く売り上げ1億ドルに到達した」とされる世界ギネス5冠に輝くゲーム作品となった。

ポケモンGOの好調は、AR(拡張現実)技術も使い、リアルな習慣も交えたゲーム性がゆえに長く売り上げが続く構造が維持されていること、そしてなにより「ポケモン」というIPと相乗効果をもたらした結果である。

2000年代後半から2010年代前半まで「ポケモン」IPは不調気味で、2014年には家庭用ゲームの販売数で「妖怪ウォッチ」に負け越すような状態であった。

だが、2016年のポケモンGOによって状況は覆る。世界中で幼少時代にポケモンを遊んだファンが戻ってきた。

2019年5月のワーナーブラザーズ映画『名探偵ピカチュウ』が上映されたころからコロナ期にかけて、ポケモンのトレーディングカードゲームは急激に売り上げを伸ばした。

「ポケモン」IP全体での好調が、今度はポケモンGOへのユーザー回帰を手伝い、すでに8年近くなる運営期間でもユーザー数はあまり落ちることなく楽しまれ続けている。

Nianticとしては、2019年4月『Harry Potter』、2021年10月『Pikmin Bloom』、2022年7月『NBA All-World』と立て続けにARゲームを展開してきたが、ピクミン以外はサービス終了。

2023年半ばにNianticは社員の4分の1にあたる230人のリストラを発表している。上記タイトルの失敗と、モバイルゲーム市場自体の成熟によるコスト圧縮によるものだ。

ただ、売り上げとしては、現在もまだ6億ドルクラス(年1000億円級)を維持しつづけている。ポケモンGOの好調は変わらないのだ。