国の児童手当には年収1200万円以上の世帯には支給しないという「所得制限」がある。なぜこうした施策が行われているのか。2ちゃんねる創設者のひろゆきさんの著書『税弱な日本人からふんだくるピンハネ国家の不都合な真実』(宝島社)より、一部を紹介する――。

徳川幕府の「百姓は生かさず殺さず」

江戸幕府の農業政策を表す象徴的な言葉として「百姓は生かさず殺さず」というものがありました。

要するに、お百姓さんには贅沢をさせないが、日々の暮らしに困らない程度のお金は残せるくらいにしておくのが、当時の政策としては最良だったということです。

これは徳川家康の言葉とも、その家臣の本多正信の言葉とも言われていますが、実際こうした政策が功を奏して、江戸幕府は300年(実際は260年くらい)もの長きにわたり続くことになりました。

もし農民にお金が貯まるような政策を行っていたら、農民が武器を買ったり集団で兵隊を雇ったりして、幕府に歯向かうことになったでしょう。

そこで徳川幕府は、お百姓さんには財産が残らないようにして、ギリギリのラインで生活が続けられるところまで年貢(今で言う「税金」)を取り立てたわけです。

現在の日本社会でも同じことが行われている

この時代の言葉にもう1つ、「百姓と胡麻の油は、絞れば絞るほど出るものなり」というものがありますが、ギリギリまで税を搾り取って政権の安定を保っていたわけです。

これってまさに、現在の日本の社会でも同じことが行われているのではないでしょうか。

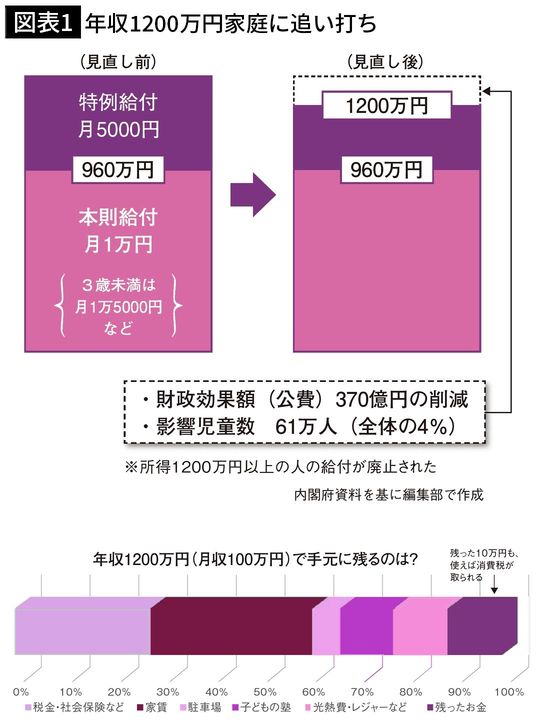

たとえば、児童手当法が改正されて、2022年10月の支給分から、年収1200万円を目安とする高所得者世帯への児童手当の特例給付が廃止されました(図表1)。

この改正で、給付対象から外れた子どもの数は全体の約4%の約61万人と言われています。