少ない昇進機会を男女に平等に与えられるようになりつつある

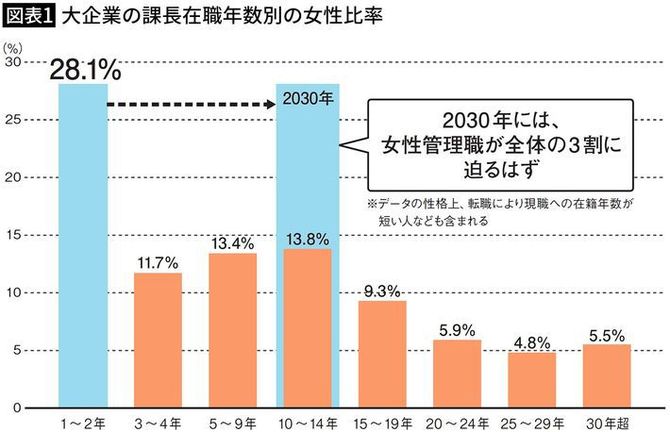

続いて、その少ない昇進機会が男性だけに与えられているというわけではないということ。これも同調査の在職期間別サンプル数から出したものですが、新任課長(在職0~1年)の女性比率はほぼ3割で、30代後半~40代前半の課長昇進適齢期における在職女性比率とほぼ同等です。「女性だから不利」とはいえず、むしろ女性積極登用をする企業が多くなっている(そうしないと、新卒採用時点で、女性応募者が集まらないため)といえるでしょう。

フルタイム+残業ありの働き方をしても昇進を望めない人が男性においても増えているということです。長く働けば昇進が当たり前という意識を改める必要があります。

曖昧な人事評価のしくみが子持ち・非子持ちの軋轢を生む

同時に家庭やプライベートを優先したい場合には昇進ではない道を用意し、家庭をもたず(あるいは家庭があっても)仕事優先の姿勢を崩さずしっかり結果を残すなら昇進・昇級で報いるという会社側のはっきりした人事評価のしくみも必要でしょう。ここが曖昧なままではいつまでも職場の「子持ち様VS非子持ち様」の対立は解消しません。

仮に、昇進も昇給も期待しない欧米の一般社員同様に働いているにもかかわらず、まだ、早退などで周囲から反感を買うようなら、そこは日本企業の直すべき点でしょう。本来、こうした社員はWLB充実で、長期の夏休みをとったり、趣味や付き合いで早退したり、といったことが許されるべきです。周囲がそういう働き方であれば、子育て社員の突発的な早帰りがとりたてて文句を言われることはなくなります。そうした方向へ、日本企業も一皮むけるべき時でしょう。これは即ち、企業体質の問題です。

一方で、昇進も昇給も目指すのであれば、子どもの発熱は病児保育を使い、また、早帰りした時も、子どもが寝静まった深夜早朝に残務をリモートでこなす、くらいのことはせねばなりません。そこまでやって、ハイレベルなパフォーマンスを続けていれば、こちらもまた、誰も文句を言わなくなるはずなのです。