いっそのこと年収の壁を70万円程度に引き下げよう、という案

昨年度に大きな話題を呼んだ「年収の壁」について、岸田文雄政権は、一時的とはいえ、個人の義務である社会保険料支払いを、企業への補助金で、事実上、政府が肩代わりするという前代未聞の愚策を行った。

厚生年金などに加入する世帯主に扶養される配偶者は、みずから社会保険料を負担せずに、基礎年金や保険診療を受けられる。このため主婦パートタイマーが一定の年収額を超えると、自ら社会保険料を支払わなければならなくなることを防ぐため、年末にかけて働くことを止めてしまう。その結果、パート主婦に大きく依存する中小企業が岸田政権に圧力をかけたことから、年金制度の改革を公約したものだ。

この問題について、仮にパート主婦が年収の壁で一時的に損をしたように見えても、それ以上に働ければ、長期的に年金も増えて有利になるという「お説教」をする有識者もいる。しかし、子育てなどで十分に働けないパート主婦にとっては、現行制度の枠内で働くしかなく、多く働くと損するという不公平な制度の改革を怠る理由にはならない。

この長年の課題の解決のためには、年金制度自体の抜本的な改革が必要となる。しかし、少子化対策をはじめとして、もっぱら補助金のばらまきで対応してきた岸田政権が、どこまで抜本改革に踏み込めるのだろうか。

すでに公表されている社会保障審議会年金部会の報告書にある案として、これを最小限の制度改正で済ませる「社会保険の適用拡大」がある。

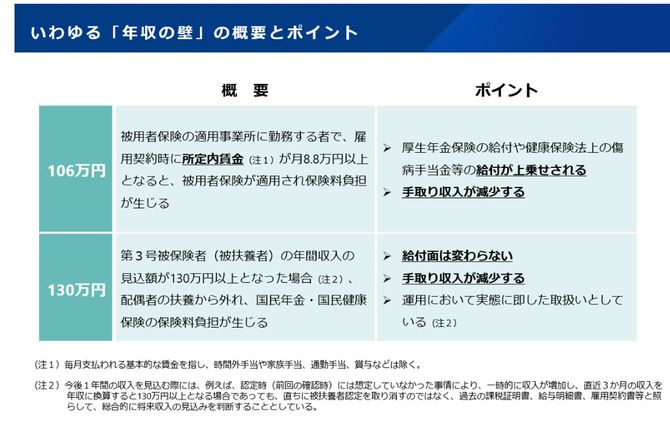

現行制度では一定規模以上の事業所で、所定の賃金を超えれば、厚生年金などの適用対象となる。

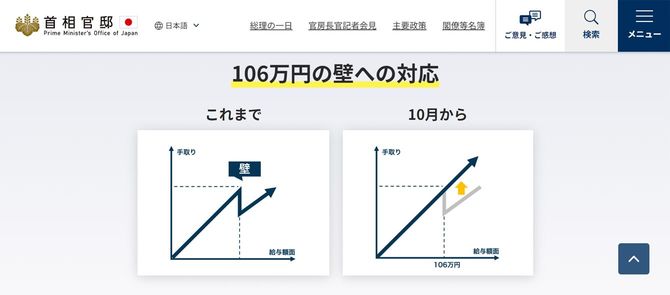

従業員が50人以下の企業(2023年10月以降)で、年収106万円(月収8.8万円)以上の賃金収入があれば、厚生年金や健康保険料を負担しなければならない。

年金部会では、この賃金要件が年収100万円台前半の中途半端な高さのために就業抑制が生じると考えて、その水準を年収70万円(月収5.5万円)まで、思い切って引き下げれば、さすがにその壁を越えて働かざるを得ないだろうという作戦である。

苦しい家計を補助するために働くパート主婦に対する、いわば「兵糧攻め」である。

報告書の中には3つのケースが挙げられているが、もっとも厳しい場合には、現行で適用除外となっている、学生、雇用契約期間1年未満、非適用事業所の雇用者についてもすべて対象となり、合わせて1000万人超の被保険者(保険料負担者)の増加が見込まれている。

しかし、アルバイトで生計を立てている大学生のように、収入が乏しく、就職するまでの一時的な期間しか働かない者にまで、安定した雇用のサラリーマンを対象とした厚生年金などの保険料支払いを求めることは論外といえる。また、転職率の高いアルバイトなどについて、わずかな保険料徴収のための企業の事務負担増は、かなりのものとなるであろう。