信長の手紙にあった「根切」の意味

もうひとつは、信長の「根切」宣言である。信長はこの戦いを始める前の5月15日に長岡(細川)藤孝から「鉄炮放」と「玉薬」を、同月17日には筒井順慶からは「テツハウ衆」を集めさせており、各所の鉄炮兵を現地に呼び寄せていた(『多聞院日記』)。

その5月15日および20日付の藤孝宛書状で、武田軍を「所与天条、可根切候」「此節根切眼前」と、その根絶を二度も連呼しているのであり、ここに決戦意欲だけでなく勝利への確信すら見えるからである。

この「根切」という表現は、長篠合戦を分析する上で重要なワードになるだろう。「根切」という言葉をこれから開始する合戦に使うことは通常なく、「悉く討ち果たす」などと表現するのが通例である。

言うまでもなく「根切」とは殲滅や根絶を意味する言葉だが、相手が何者かを意識することなく問答無用で滅ぼすニュアンスも含んでいよう。ここであえて「根切」と表現するのには、何らかの具体的なビジョンがあったと思われる。

勝敗を大きく左右した別動隊の動き

5月21日の早朝より戦闘が開始された。

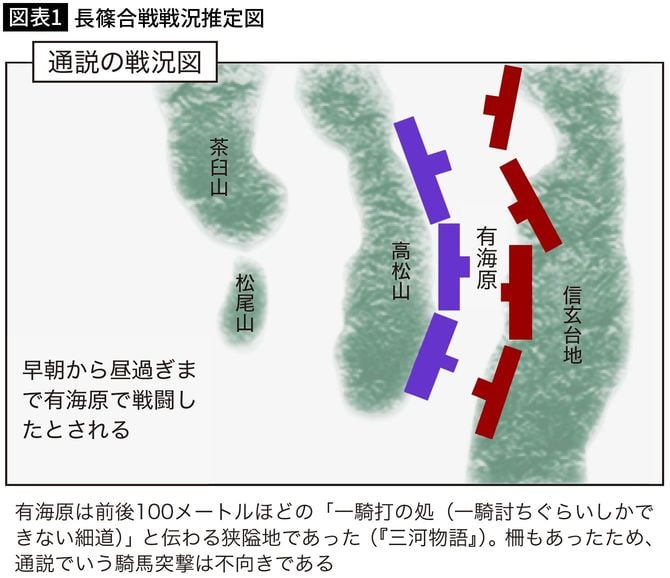

緒戦では馬場信春隊700人が佐久間信盛隊6000人と、内藤昌秀隊1000人が滝川一益隊3000人と、山県昌景隊1500人が徳川家康隊6000人と有海原で戦ったが、一方的に押されて柵の内側に撤退したという。寡兵の武田軍が善戦したのだ。

馬防柵の先には多数の鉄炮が備えられていたので、武田将士は辟易しただろう。ところで『信長公記』はその時間を特定していないが、連合軍の派遣した別働隊が鳶巣山砦を制圧したのは交戦中のことに思える。

ならば長篠救援は達成されたことになる。武田軍にすれば挟撃の危険が生じ、長期戦をしている場合ではなくなってきた。

ここで山県昌景は「味方左の方へ廻り、敵の柵の木いはざる、(敵の)右の方へおし出し、(敵の)うしろよりかゝるべき」と考えて動き始める。

敵軍が柵に隠れていては埒が開かないので、柵のない高松山の南側から背後へ回り込もうとしたのだ(『甲陽軍鑑』品第五二)。

これより『信長公記』に目を転じると、武田別働隊の動きが記されており、一番・山県昌景、二番・武田信綱、三番・小幡信貞、四番・武田信豊、五番・馬場信春が突進したが、いずれも信長の指示通り動く足軽の銃撃によって崩されている。

なお、三番隊の西上野衆を率いる小幡一党については「関東衆、馬上の巧者にて是又馬可入行にて推太鼓を打て懸り」とあり、馬による突進を行なったと見ることができる。狭い有海原では不適切な動きであるだろう。

この突進には長年の論争があるが、私は敵兵への正面攻撃ではなく、鉄床戦術(本隊が作業台、別働隊が金槌となり、挟撃する戦術)を企図する移動だったと考える。簡単に説明したい。