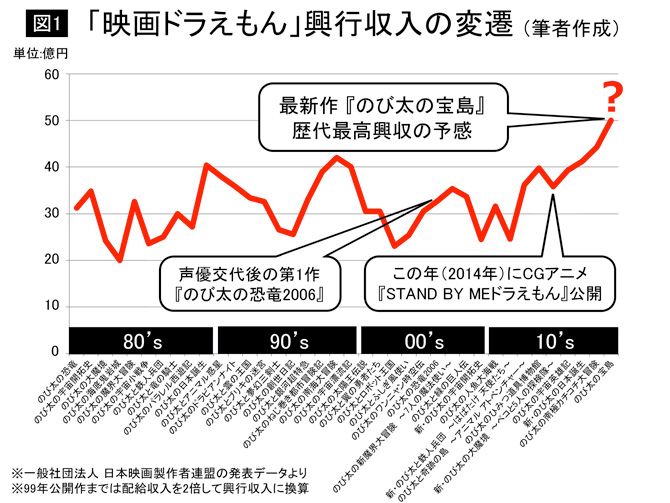

ただ、映画ドラの興行は一貫して盤石だったわけではありません。38作分の興収を線グラフにしてみると、けっこうアップダウンが激しいのです(図1参照)。

なかでも特に筆者が注目したいのは、2010年代後半の躍進です。ここに至るまでに、一体なにがあったのでしょうか。順を追って説明します。

深刻な「マンネリ化」に陥り、興収にもかげり

現在につながるTVアニメの『ドラえもん』(TVドラ)がスタートしたのは1979年。続く80年代に映画ドラを支えていたのは、日本の人口ピラミッドにおけるボリュームゾーンである「団塊ジュニア(1971~74年生まれ)」や「ポスト団塊ジュニア(1975~84年生まれ)」です。彼らは当時、子供(未就学児~小学生)でした。

90年代に入り、キッズコンテンツのトレンドが変化。映画ドラの興収に少しずつ翳(かげ)りが見えてきます。そんななか、1996年9月に原作者の藤子・F・不二雄氏が逝去。追悼的な意味での世間からの再注目もあってか、3年ほどは持ち直しますが、2002年、2003年は2年連続で興収が20億円台半ばまで落ちてしまいます。

理由のひとつは少子化でしょう。団塊ジュニア、ポスト団塊ジュニアが『ドラえもん』を卒業し、同作のメイン顧客となりうる子供たちの絶対数が徐々に減ってきたのです。

ただ、それより大きな問題がありました。作品の「マンネリ化」です。2002年時点で、TVドラおよび映画ドラは20年以上、同じ声優陣、基本的には同じ作風で作られていました。もちろん演出や絵のタッチの面で細かな変化はありましたが、根本的に変わっているわけではありません。映画ドラの監督も83年から2004年まで同じ人です。一部のマニアを除いた普通の人から見たTVドラおよび映画ドラは、「20年以上変わり映えしない長寿アニメ」、悪く言えば「古くさい作品」だっだのです。

旧来ファンから大反発を受けた「声優リニューアル」

2004年は多少興収が回復しますが、このタイミングで『ドラえもん』の製作陣は後の歴史に残る大決断を下します。例年であれば2005年3月に公開する映画ドラを1回休み、同年4月放送分のTVドラから、絵柄と声優陣を一大リニューアルしたのです。

その変化は一見して誰もがわかるほどドラスティックなもので、当時は賛否両論の嵐が吹き荒れました。当然です。絵柄はともかく、新しいドラえもんの声(水田わさび)は、それまでのドラえもんの声(大山のぶ代)とは似ても似つかない。「イメージが崩れる」「あんなのドラえもんじゃない」「違う作品を見ているようだ」。80年代から『ドラえもん』に親しんでいた旧来ファンたちの反発は、特に大きかったと記憶しています。

2006年からはその新しい布陣で映画ドラが復活しましたが、すぐに興収の劇的な回復には結びつきませんでした。それどころか、2009年には再び20億円台半ばまで落ち込んでしまいます。「旧来のドラえもんファンが声優交代によって離れてしまった」。そう分析する人もいました。

しかし、それは時間が解決していきました。大人にとっては「昔と違う」でも、「水田ドラ」をはじめて見る小さな子供たちにとっては、比較対象がないので関係ありません。作品として魅力的であれば見てくれます。我慢は最初だけ。時間がたてばたつほど有利になっていくのです。

実際、新しいTVドラと映画ドラには新しい魅力がありました。のび太の指導者的存在だった「大山ドラ」とは異なり、のび太と一緒にバカをやる「水田ドラ」は親しみやすくてかわいらしい。現代的でポップな色使いや、ドタバタギャグの意図的な前景化なども、リニューアル前にはなかった特徴です。特に映画ドラにはそれが如実に表れていました。