※以下は小笠原淳『見えない不祥事 北海道の警察官は、ひき逃げしてもクビにならない』(リーダーズノート)の第一章「その秋、道警は『異常事態』だった」からの抜粋です。

墨塗りだらけの公文書

2016年の官庁御用始め。1月4日月曜日の朝、私はそこを訪ねた。

ゴム長靴の足で正面玄関に向かう。入口のわきに、1メートル以上はある棒を握って仁王立ちする警察官の姿。浅く会釈すると、相手も会釈を返してきた。玄関を抜けるや否や、右手に立つ若い警察官が滑舌よく「お疲れさまです」と声をかけてくる。私だけではなく、すべての訪問者を日がな同じ挨拶で迎えているのだ。その訪問者たちを左手の受付に誘導するのが、彼の仕事。受付カウンター内から「こんにちは」とユニゾンを響かせるのは、警察官ならぬ2人の若い女性たち。並んで掛ける2人に等しく、交互に視線を送りながら、私は「警察情報センターへ」と告げる。右側の1人が丸いバッヂを差し出し、服に付けるよう促してくる。赤地に白文字で「HP」と刷られたバッヂをシャツの胸に留め、1階ロビーを対角線上の反対側まで歩く。黄土色に変色したガラス窓の喫煙室の向こうが、目指す小部屋だ。

道警本部を訪ねる際には、必ずこの儀式を経なければならない。受付を経ずに入庁できるのは、そこに勤める警察職員と、限られた関係者のみ。雑誌の取材でこれまでにもそこを訪ねていた私は、広報課の職員に会うたびにこの関門を通過してきた。警察という役所では「広報」にさえそう簡単に辿り着けない。

その日訪ねた警察情報センターも、本来はすべての北海道民に窓口を開放していることになっている。センターの仕事は、道民の求めに応じて警察の持つ情報を提供することだ。その提供を申し入れることを「公文書開示請求」という。

金属製のドアを開けると、グレーのカーディガンを羽織った背の高い男性が待ち構えていた。

「おはようございますー」

屈託ない声に促され、窓口の椅子に掛けてから床に目を落とすと、ドアからの動線に沿って透明な足跡が残っていた。ゴム長靴の底についた雪が溶けて水になっていたらしい。

「はい。ではまず、枚数のほうをですね……」

奥の椅子に掛けていた上下黒スーツの小柄な女性が、ザラ紙の束を手に立ち上がる。文書開示の担当者である彼らはともに私服だが、そもそもこのビルでは交番の巡査のような制服は玄関先でしか見かけない。

「平成27年。1月が1枚ですね。2月も1枚、3月も……」

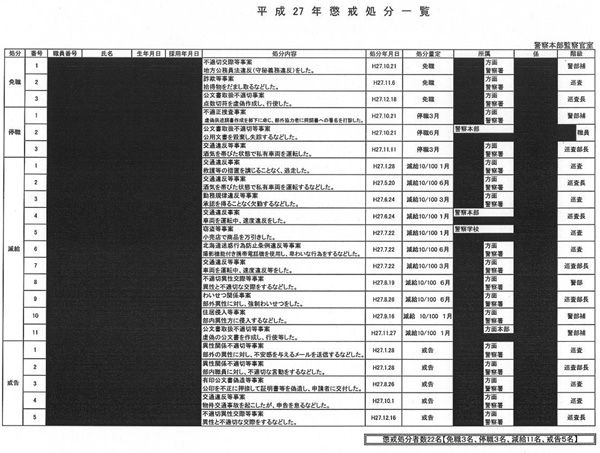

女性職員が、私の目の前で1枚ずつ紙を数え続ける。文書は全部で84枚あった。財布を持たない私はジーパンの前ポケットを探り、小銭を掻き出してトレーに載せる。1枚10円、84枚で840円のコピー手数料。領収証を受け取りながら傍らの紙束に目をやり、思わず声を漏らした。

「名前、全部隠れちゃってる」

一覧表の形をとった文書の束は、1枚残らず「一部不開示」の処理がなされていた。表面積の3分の1近くが真っ黒に塗り潰されている。

「そこは『決定通知』に書いてある通りの……」

胸の前で手を組みながら、他意のない口調で男性職員が答える。彼の言う通り、前年暮れに自宅に送られてきた『公文書一部開示決定通知書』には、確かに「開示しない部分」を示す説明文があった。

「わかりました。ありがとうございます」

それ以外の返事が出てこようもない。