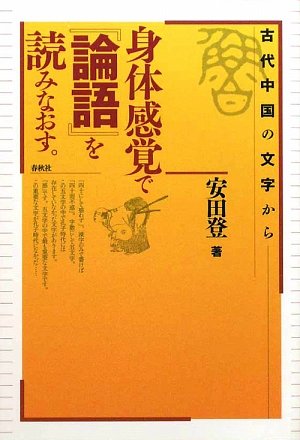

安田登さんは下掛宝生流のワキ方であり、「ロルフィング」という治療法の施術者であり、大学では中国古代の文字や思想を研究し、ワキ方になる前にはジャズピアニストだった。孔子は自分の青年期を回顧して「吾少くして賤し。故に鄙事に多能なり」と言ったが、安田さんの多能と博学も驚嘆すべき質のものである。だから、本書を能楽師の余技の随筆のようなものと思って読んではならない。

かつて甲骨文字・金文の泰斗である白川静は古代中国を烈しい呪能に満たされていた世界として描き出した。そこで人々は髪を振り乱し、足を踏みならし、声を振り絞って、祈り、呪い、祝った。

その時代において、文字は単なるコミュニケーション・ツールではなかった。文字は人間とその世界を創造し、破壊するだけの強い物質的な力を持っていた。安田さんはそのようなずっしりした持ち重りのする文字の古義に立ち戻って、『論語』を読もうとする。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント