門田隆将(かどた・りゅうしょう)

1958年、高知県生まれ。中央大学法学部卒業後、新潮社に入社。週刊新潮編集部で18年間、特集班デスクを務める。2008年独立。『この命、義に捧ぐ 台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡』で第19回山本七平賞受賞。『なぜ君は絶望と闘えたのか 本村洋の3300日』『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発の500日』など著書多数。

1958年、高知県生まれ。中央大学法学部卒業後、新潮社に入社。週刊新潮編集部で18年間、特集班デスクを務める。2008年独立。『この命、義に捧ぐ 台湾を救った陸軍中将根本博の奇跡』で第19回山本七平賞受賞。『なぜ君は絶望と闘えたのか 本村洋の3300日』『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発の500日』など著書多数。

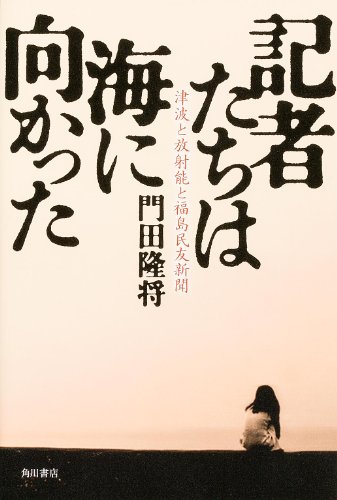

命を落とした福島民友新聞の若手記者の存在が本書を執筆するきっかけになった。門田隆将さんは東日本大震災の津波取材で仲間を喪った記者たちと自身の歩みを重ねて語った。

「災害が起きれば現場に向かうのが記者の仕事。私が週刊誌の編集者時代に雲仙普賢岳の火砕流で同じ会社のカメラマンが亡くなった。仲間を喪う衝撃は身をもって知っていましたから」

本書は津波と原発事故に直面しながらも「紙齢をつなぐこと」にこだわる地方紙の姿を描いたノンフィクションだ。物語の中心は地震直後の記者たち。彼らは本能に突き動かされ、人の流れに逆らって海に向かった。

ここから先は有料会員限定です。

登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。

(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)

プレジデントオンライン有料会員の4つの特典

- 広告最小化で快適な閲覧

- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題

- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題

- 会員限定オンラインイベント

(小原孝博=撮影)