生産試験で予想外の好結果

資源界の「厄介もの」だったメタンハイドレートが、一躍、エネルギー革命の「寵児」として脚光を浴びている。

今年3月、JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)を中心とするMH21(メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム)は、愛知県渥美半島・三重県志摩半島沖50キロの東部南海トラフ海域で、約6日間にわたって12万m³のガス生産実験に「世界で初めて」成功した。日量約2万m³の生産量は予想をはるかに超える数値である。

「1960年代の北海の大深水石油開発への挑戦や、NASA(アメリカ航空宇宙局)のアポロ計画に匹敵する意味がある」とMH21関係者は胸を張る。国際的注目度も高く、海底石油ガス田の開発を手がける海外の石油会社が非公式にJOGMECへプロジェクト参加を打診してきた。現時点では、日本の国家プロジェクトに外国資本を入れるわけにはいかず、お引き取り願っているようだが、先進国ではアメリカ、カナダ、新興国ではインド、韓国、中国が先行する日本を猛然と追ってくる。

ただし、メタン分子を水分子が取り囲む固体結晶のメタンハイドレートは、「高圧低温」で生成され、そうやすやすとコントロールできる代物ではない。1930年代には水分を含む天然ガスや原油を高圧のパイプラインに流すとハイドレートが発生し、閉塞の原因になることがわかった。以来、ハイドレートをつくらず、ガスや石油をラインに通す方法が研究されてきた。

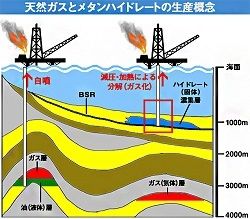

資源エネルギー庁の資料を基に編集部作成。

自然界では、アラスカやシベリアの永久凍土、大陸縁辺の海域、日本の太平洋側では水深1000メートル程度の海底の数百メートル下の「砂層」にメタンハイドレートは潜り込んでいる。じつは、ハイドレート濃集帯のさらに下に天然ガス層が存在するケースが少なくない。石油メジャーなどは「自噴」する天然ガス層に狙いを定めて、何千メートルもの坑井を掘る。その際、ハイドレート濃集帯は障害物とみなされ、避けて掘削されている。

こうした事情からハイドレートは邪魔もの扱いされてきたのだ。そこを逆転、「燃える氷」の特性を活かして、エネルギー資源に変えるところにMH21プロジェクトの真の革命性がある。「アポロ計画に匹敵する」と言うのが大げさではないことがおわかりいただけるだろうか。「高圧低温」で安定的なメタンハイドレート濃集帯に坑井を掘っても自噴しない。圧力を下げたり、温度を上げたりしてガス化させる高い技術が求められる。MH21は「商業化実現に向けた技術の整備」を2018年に達成しようと、研究開発にまい進している。

いま、どのように、メタンハイドレートの夢が力に変わろうとしているのか。資源大国日本の青写真とは……。商業化に向けた大きな可能性と課題を、この連載で浮き彫りにしたい。まずは厄介ものがエネルギー革命の寵児へ変身した来歴をたどっておこう。