錚々たる企業が女性の定年を25歳、30歳に設けていた

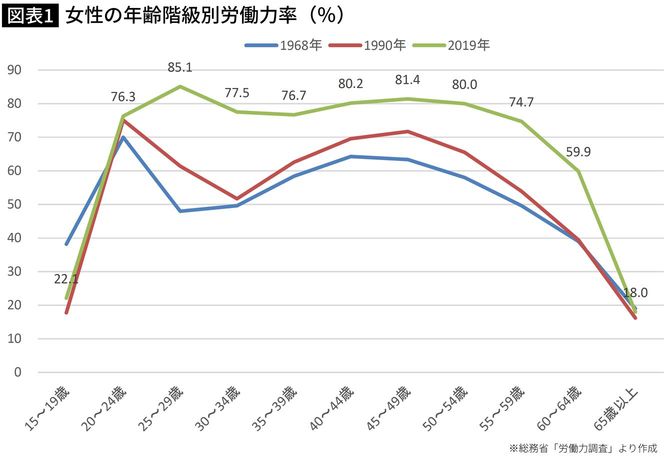

敗戦直後から高度成長を経て、企業で雇用される女性の数は年々増えていきました。戦後、「妻は無能力」を定めた旧民法は改正され、新憲法には夫婦は同等の権利を有することが盛り込まれています。1947(昭和22)年に制定された労働基準法65条には女性向けに産前産後の休暇に関する規定が設けられました。1965(昭和40)年には雇用者総数の32%が女性で占められるようにもなっています。

ところが一方で、労働省が1966(昭和41)年に行った「既婚女子労働者に関する調査」によれば、定年の定めのある企業(全体の4割)において、3割がその年齢に男女差を設けていました。錚々たる顔ぶれの企業が、女性の定年を25歳、あるいは30歳という若い年齢に設定していたものです。

結局、女性は結婚するまでの「腰かけ労働」と育児終了後の「パート労働」で社会的地位が伸びぬ構造は温存され続けました。

このような性別による不平等を撤廃する動きは1979(昭和54)年に、国連で女子差別撤廃条約が採択されたことを契機に高まります。1985(昭和60)年には日本も同条約に署名。それが大きな圧力となり、1972(昭和47)年に施行された勤労婦人福祉法を改正する形で、1985(昭和60)年に、募集採用から退職までの雇用管理上の均等扱いを義務づけた男女雇用機会均等法(雇均法)が制定されることになります。この成立過程の曲折は、マスコミで何度も詳らかにされているので、ここではあえて触れないことにして、同時期に起こった働く女性問題を考えることにいたしましょう。

アグネス論争とは何だったのか

1987(昭和62)年に、後々「アグネス論争」と呼ばれるニュースがワイドショーを連日賑わせました。タレントのアグネス・チャンが、1歳に満たない自分の乳児を、テレビ番組の収録現場に連れて行ったことの是非について、激しい論争が繰り広げられたのです。

「大人の世界に子どもを入れるな」「甘えている」といった否定的意見があった一方、「働く女性の背後には子どもがいることを世に示した」という肯定的意見もありました。

この問題はいったい何だったのでしょうか?

職場は神聖不可侵なもので子どもなど連れてくるべきか否か、などということを論点にすると、話の本質が見えなくなってしまいます。当時は、「母は働かない」ことがテーゼだったのです。少なくともフルタイムでバリバリ仕事をこなす「母」は本当に少なかった。働くならパートが関の山であり、フルタイマーの職場には「母」以外しかいない。だから、当時の働く人たちは「家事」も「育児」も視野に入らなかったのです。

アグネス論争は当時の労働社会の偏りに一石を投じたのではないでしょうか。脆弱な保育インフラの中で、母がフルタイムで働いたらどうなるのか。完全に「家庭」と「職場」が分離され、子どもたちは「働くリアル」を知らずに育つことの是非。家庭内では、育てる苦しみは「母」しか知らないという非対称性。そして、恋愛結婚して核家庭で暮らす戦後文化が実は、性別役割分担がより強化されるテーゼだったということ……。今から振り返れば、こんな論点が思い浮かべられるでしょう。

ただ当時の日本社会では、こうした前向きな視点はなかなか示されず、その多くが、常識はずれの奇異な行動への批判と、道義的な女性擁護に終始するばかりでした。