ローソンが古米を使ったおにぎりを「ヴィンテージ米おにぎり」として発表し、SNSで批判の声が上がった。桜美林大学准教授の西山守さんは「古米の価値が十分に訴求できていないなかで名称を変更するのは、消費者に不信感を抱かせても仕方がない」という――。

「ヴィンテージ米」呼称に手厳しい声

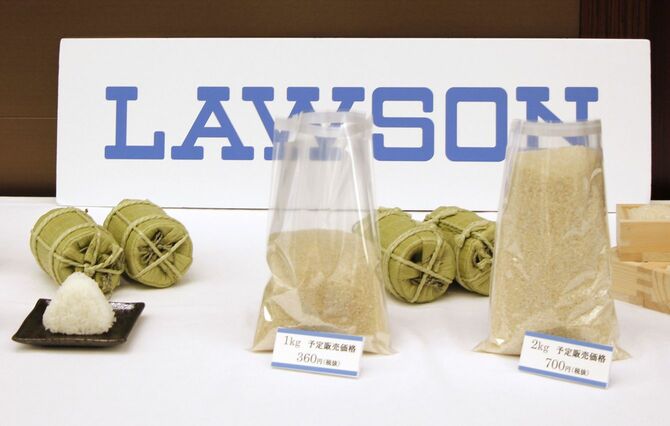

コンビニ大手のローソンは6月3日、古米を使ったおにぎりを関東の一部店舗で7月から発売することを発表した。同社の竹増貞信社長は「古いコメをヴィンテージ米と呼ぶことにしました」と発言している。

SNS上では「名前を変えても、目的は古い米の在庫処分」「経年劣化している米を、名前を変えてごまかしている」といった手厳しい声が目立つ。

名前を変えてイメージの回復や向上を図ることは、企業活動では通常に行われていることだ。しかし、今回に関しては、悪手だと言えるだろう。

名称変更が「大本営発表」に見えてしまった

備蓄米はメディアでは「古古米」「古古古米」などと呼ばれていたが、この呼称について、国会で公明党の三浦信祐・参院議員が「この呼び方を変えてはどうでしょうか?」と発言した。それに対して、小泉進次郎・農水大臣が「令和3年産米とか令和4年産米、こういった形のほうが実際、適切かもしれません」と回答している。

ローソンの発表は、国会のやり取りに先立ってはいるが、ほぼ同時に報道されているため、どうしても「ローソンが大本営発表に従った」というような見え方になってしまっている。

第二次大戦時に「撤退」を「転進」、「敗戦」を「終戦」に言い換えたような、政府主導で情報操作を行っているように見えてしまった感がある。

「ヴィンテージ米」という呼称は以前からあり、新米とは異なる価値を持つ商品としてポジティブな意味で使われてきた。ただ、一般には普及しておらず、そこに備蓄米というネガティブなイメージを抱かれているものにこの呼称を使用したから、反発を招いてしまったのだ。

しかも、今回の備蓄米の放出は「進次郎構文」として独特のレトリックがネタにされる小泉農水相が主導していている事案だ。あらゆる点で、揶揄される要素は十分に揃っていたと言えるだろう。