「楽しい日本」の真意とは

1月24日の施政方針演説で石破首相は「楽しい日本」を目指すと表明した。

「楽しい日本」とはいささか軽い印象を抱かないでもないが、内閣官房の「新しい地方経済・生活環境創生本部」のホームページに掲載されている「地方創生2.0の『基本的な考え方』(令和6(2024)年12月24日)」の概要を見ると、どうやら東京圏への一極集中を抑制するためには「女性や若者にも選ばれる地域」とすることが必要であり、そのために「楽しい」地方をつくる、ということらしい。

ただ、個人的には「楽しい」だけではなく、より上位の概念である「幸せな日本」のほうがしっくりくる。なぜなら、人々はだれもが幸せになりたいと思って暮らしていると思うからだ。

幸福度ランキング上位には町村が並ぶ

筆者が企画・設計・分析を行っている「いい部屋ネット 街の住みここちランキング&住みたい街ランキング」では、「街の幸福度&住み続けたい街ランキング」というものも発表している。

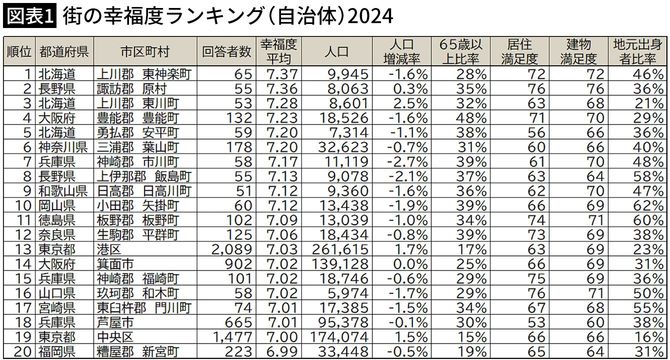

2024年12月18日に発表した「街の幸福度&住み続けたい街ランキング2024<全国版>」の「街の幸福度(自治体)ランキング」では、1位から12位までが全て町や村で、20位以内で町や村ではないのは、13位の東京都港区、14位の大阪府箕面市、18位の兵庫県芦屋市、19位の東京都中央区の4つだけだ。

20位以内にランクインしている16の町や村は、特定の地域に集中しているわけではないが、平成の大合併でも合併しなかった町・村が多い。16町村のうち平成以降に合併したのは安平町、市川町、日高川町だけだ。

一般的には、例えば広島県府中町のように広島市に囲まれていても、マツダの本社や工場があるため財政に余裕があり、独立の町制を維持しているようなケースが多いが、幸福度ランキング上位の街のすべてが財政的に余裕があるわけでもない。

また、人口を見ても、上位20位の町や村のうち人口が増加しているのは、2位の長野県原村と3位の北海道東川町だけになっている。

財政に余裕があるわけでも、人口が増えているわけでもない町や村で幸福度が高い場所があるのはなぜなのだろうか。