※本稿は、五十嵐杏南『やってみた!研究 イグノーベル賞』(東京書店)の一部を再編集したものです。

単細胞の粘菌は、どこまでかしこく動けるの?

目に見えない小さな「粘菌」は、細胞が1つしかない単細胞の生き物で、その中には、モジホコリという種類のものがある。普段は2mm以下の大きさで、枯れ木の中や枯れ葉の下の土の中にいる。移動したいときには、体の一部をのばしたり縮めたりして、形を変える。

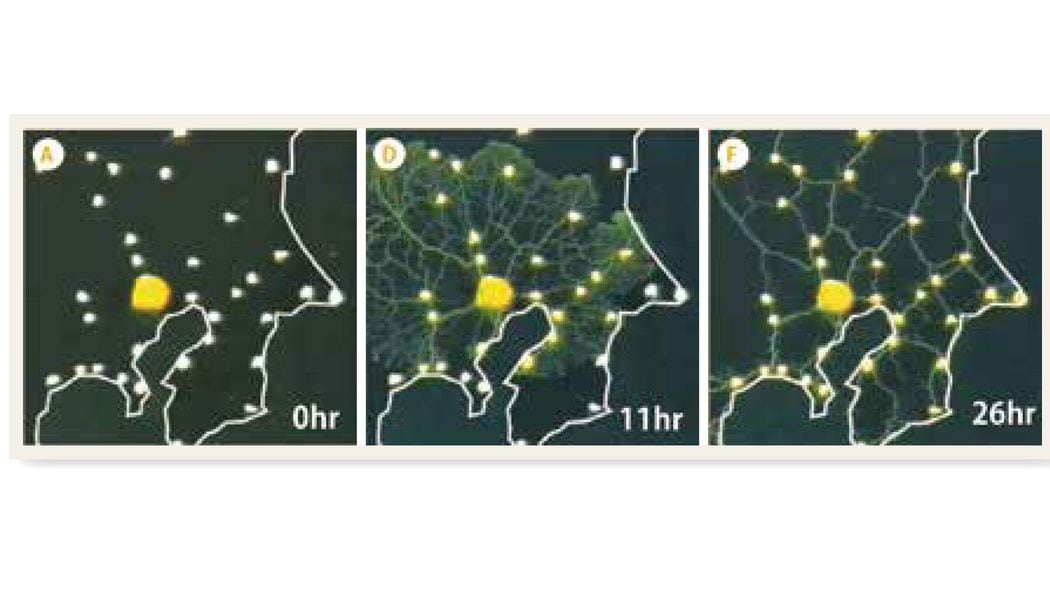

モジホコリはときどき、突然巨大化して、周囲が数cmのシート状になり、マヨネーズを薄くのばしたような姿に変身する。このとき、体の中ではたくさんの細い管が行き来するようになり、管の中を栄養や信号が流れる。

ある日本人の研究者は、モジホコリで実験をしていたときに、エサのオートミールを離れた2か所に置いた。すると、モジホコリは片方ずつ食べるのではなく、2か所で同時に食べられるように変身した。それぞれのエサの場所に体の大部分を置きつつ、太い管で間をつないだ姿になった。しかも、管はまっすぐにつながっていたので、いちばんムダのない長さだった。

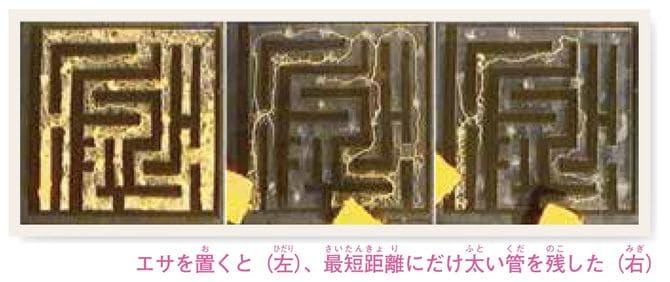

この様子から、粘菌がどこまでかしこく変身できるのか気になり、もっと難しそうな状況で試してみることにした。研究者は、一辺4cmほどの四角い迷路を作って、次のような手順で実験をした。

①巨大化したモジホコリを小さく切り、迷路中にたくさん置く

②迷路のスタートとゴールにエサのオートミールを置く

③小さなモジホコリが広がりくっついて、迷路がモジホコリでうめつくされて合体し1匹の大きなモジホコリになるまで待つ

4時間おくと、次第に迷路のスタートとゴールを何とか管で結ぶ形に変身した。さらに時間が過ぎると、行き止まりの道を管が通らないように変身し、いちばん短い距離でスタートとゴールを結んだ。

研究者は、モジホコリが最短距離を見つけられたのは、たくさんの栄養を早くとりたいからだと考えている。その仕組みは、栄養がたくさん流れる管はどんどん太くなるが、栄養があまり流れない管はやせていき、消えていくからだという。

→モジホコリは迷路を解き、入り口から出口の最短距離を見つけることができた

※2008年 認知科学賞 中垣俊之(北海道大学)ほか

いわゆる「頭がいい」生き物というと、人間や霊長類、ゾウやイルカの話がよく出てきますが、目に見えない粘菌もある意味かしこいんです! 物事を深く考えない人のことを「単細胞」と呼んでからかうことがありますが、単細胞の生き物、あなどるべからず。