2022年と23年には次々と新しい治験結果が発表されたが……

2022年から2023年にかけて、さらに進展がありました。Aβに対するいろいろな抗体が多くの企業によって作られ、治験結果が続々と報告されるようになりました。Aβ1分子に対するものやAβオリゴマー(多量体)に対する抗体、Aβ線維に対する抗体などを使った治験の結果です。同じAβでも集合している分子の数が違えば全体の形が異なるため、当然、違う抗体ができるのです。

また人に投与するためには抗体(本体を免疫グロブリンIgGと呼びます)をたくさん作らないといけないので、培養細胞を使ってモノクローナル抗体という特殊な抗体を作ります。一般には、マウスの細胞を使うのですが、そうするとマウスIgGができ、そのマウスのタンパク質を人間に投与すると異物として認識されて排除されてしまいます。これを防ぐために、遺伝子工学的にそのタンパク質の大部分をヒトのIgGに変えてしまうのです。これをヒト化抗体と呼んでいます。

レカネマブによって認知症が27%改善されたという報告

最初に小さい1分子のAβに対する抗体ソラネツマブが作られましたが、臨床試験では患者さんに対して認知機能低下効果が認められなかったのです。そこで線維状になったAβに対する抗体アデュカヌマブが作られたのですが、先ほど述べたように玉虫色の結果しか得られませんでした。

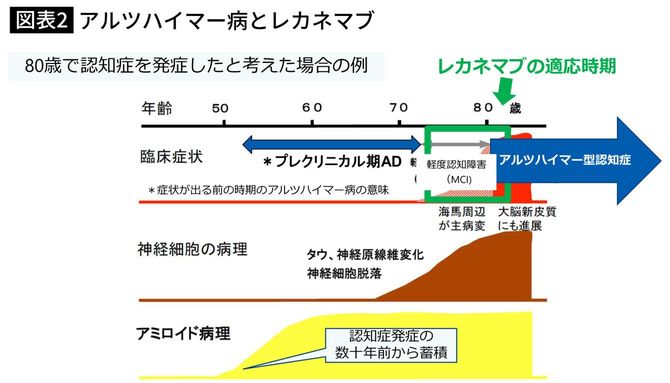

そこで、その中間型でもあり毒性も高いAβオリゴマーに対する抗体レカネマブが作られました。レカネマブは老人斑を除く効果があっただけでなく、認知症の症状が27パーセント改善されたと報告されました。また、別企業が作ったドナネマブという抗体にも同様の効果が認められました。

このレカネマブのニュースが、まるでアルツハイマー病の完璧な治療薬ができたように大きく報道されました。なぜなら、今まで認知症の症状を改善する薬は1つもなかったからで、加えて老人斑が大きく減少したこともうれしい報告でした。開発に我が国の企業が関与していることもニュースバリューが大きくなった原因でした。

治験前は数百人の患者さんの認知機能の平均点は3.17と3.22でした。どちらも、かなりアルツハイマー病の症状が進んでいます。1年半後には、レカネマブ群が4.38に、対照群が4.88に下がりました。約3.2から4.88に落ちるはずのところを4.38に抑えた(これが27パーセント認知機能低下を抑えたという意味)というわけです。この効果が大きいかどうか、病気になった場合にこの抗体医薬を使うかどうかは皆さんが判断すべきものですが、ゴミのような結果と言われても仕方ないほど、小さい効果であることも事実です。

註)レカネマブの使用には、専門的な知識を持つ医師による診断、認知機能の検査、脳にアミロイドが蓄積していることの確認(検査)、当該医療機関で副作用を管理できる体制等が必要。

・適応時期は限定的なため、適切な説明が行われるよう啓発が必要。

・アルツハイマー病でも適応外の時期の人や、アルツハイマー病以外の認知症の人への配慮が必要。