女性は社内での扱われ方に心が折れ、新聞社を辞めていく

女性では2人目の日本新聞労働組合連合(新聞労連)委員長を務めた吉永磨美氏は昨年7月、25年勤務した毎日新聞を辞めた。社内での扱われ方に心が折れて、新聞社を辞めていく全国の記者たちの受け皿を作るためだ。既に20代から50代まで、女性ばかり10人近くが集まった。自分たちが書きたいニュースを発信するプラットフォーム「生活ニュースコモンズ」を一緒に立ち上げnoteで活動中。今春には専用ポータルを作り、本格始動する予定だ。

編集部註:初出時、「女性初の日本新聞労働組合連合(新聞労連)委員長を務めた」と書きましたが、2人目の誤りでした。訂正します。1月23日16時20分追記

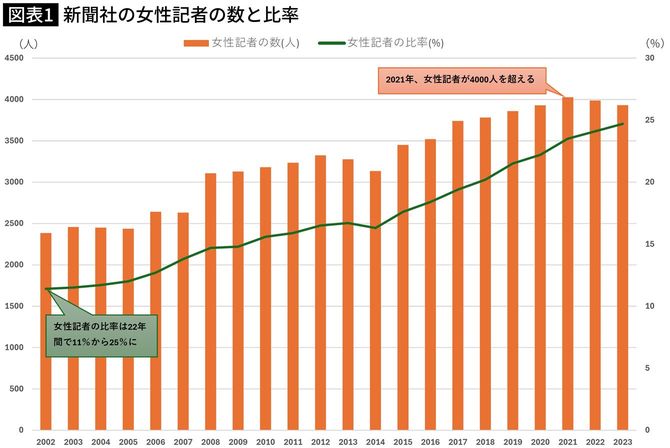

日本新聞協会によると、2023年の新聞の女性記者の割合は24.7%。いまだに少ないが、クリティカルマスと言われる3割に達する社も出てきている。ここ10年弱は、採用時点で女性は3、4割に達し、半数を超えるときもあるほど。でも、彼女たちが力を発揮できる環境は、整っているのだろうか。

実は新聞記者のキャリアパスは、圧倒的に男性に有利なまま、放置されている。直面する問題には、明らかにジェンダーで違いがあるが、個人の問題として片付けられてきた。「俺たちに合わせろ。でなければ辞めるか、マミートラックに乗れ」。端的に言えばそういうことだ、とある女性記者は話す。

結婚・出産する年代に転勤があり、家庭との両立が難しい

女性記者が最初に直面するのは、夫やパートナーとどうやって一緒に暮らし続けるかという問題。新聞記者は採用後、地方支局数カ所で働いた後、本社に配属されるのが一般的。年齢的には20代後半ぐらいで、結婚などのライフイベントが起こる時期に当たる。だが相手や自分が遠方に転勤すると、たちまち関係の維持が難しくなる。こうした事情から、1986年の雇用機会均等法施行後に入社した多くの女性記者が、結婚生活の継続が難しくなり途中で退社したり、相手と別れたりした。会社側も異動の際、ほとんど配慮をしなかった。

今は少し変わってきたが、それでも出産した女性記者が意に反した場所に赴任となり、夫婦で子育てができなくなったりするケースも出ている。問題は、転勤が1回や2回ではすまないことだ。数年おきに全国規模で異動することも多いため、キャリアを通じて、この先どこに何度転勤するかわからない。つまり人生の見通しが立てられない。

「転勤があることは、わかって入社したはずじゃないか」。ある女性記者は男性上司にそう言われたという。でも男性記者の多くは、配偶者に家事や育児を丸投げしてキャリアを歩んできている。転勤も子育てもキャリアの支障にならなかった人たちが、それを言うのはフェアではない。