無計画な市街地拡大で木造家屋が密集した

新政府は、江戸の面積の約7割を占めた武家地を没収し、公用地や官僚の住宅地に利用しました。本所区、深川区(江東区北西部)の屋敷があった場所は農地にしたあとに、工業地帯として転用されました。

低地のために地価が安く、水運の便もよかった本所、深川を流れる小名木川、竪川、横十間川沿いには、工場が建ち並びました。

本所では明治28(1895)年の段階で約8万だった人口が25年後の大正9(1920)年には3倍強の約26万人になりました。深川の人口増加はさらに激しく、約5万人(明治24年)から約25万人(大正9年)と5倍に増えました。

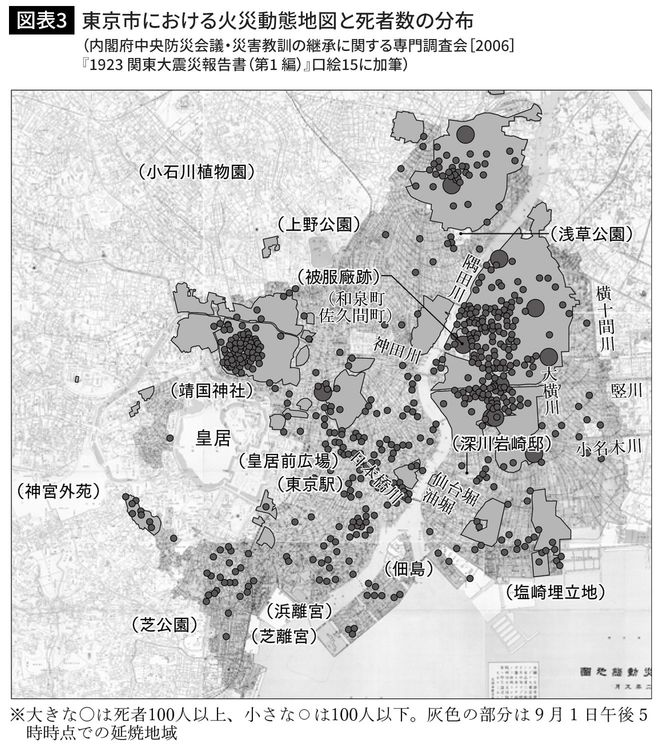

こうして本所、深川は木造家屋の密集地帯になり、関東大震災直後に各地で火災が起きた。

過密地帯を江戸時代のまま放置も…

残り3割の町人地は、江戸時代から変わらず超過密エリアのまま。たとえば、江戸時代から超過密な町人地だった日本橋区(中央区北部)や京橋区(中央区南部)では、関東大震災の揺れで倒壊した家屋こそ少なかったのですが、強風の影響で飛び火して家屋の焼失率が100%に達してしまった。

日本橋区、京橋区では、明治に入って市電が走る表通りは拡張された一方、裏通りに残された江戸時代のままの木造家屋密集地帯が、焼失を食い止められなかった原因となりました。

また、もともと沼地だった浅草区(台東区東部)の北部は、江戸時代はほとんどが農村地帯でした。明治以降の市街地拡大によって木造家屋密集地帯になり、かつての曲がりくねった農道をそのまま生活道路として利用していました。地盤も軟弱だったために、地震直後から火災が発生し、被害が拡大したのです。