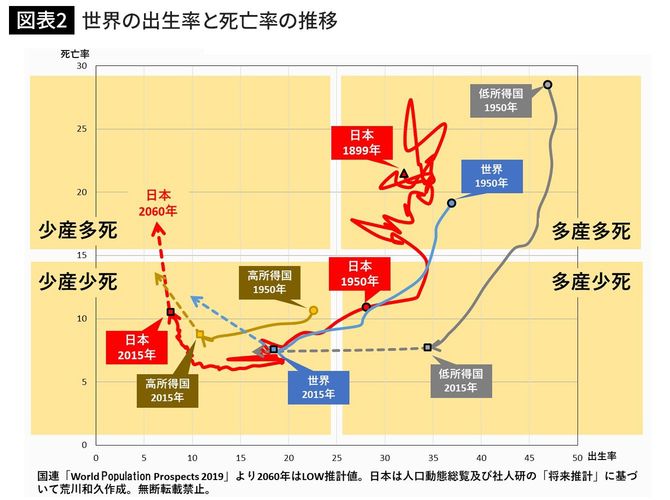

人口学的には、人類は「多産多死→多産少死→少産少死→少産多死」というサイクルで流れてきています。日本も、明治期~太平洋戦争前まではいずれも人口千対率で出生率25以上、死亡率15以上の「多産多死」時代でした。戦後「多産少死」時代へ入り、現在は「少産少死」のステージに入っていますが、やがて「少産多死」へと移行します。

これは日本に限らず、世界のすべての国が同じ工程を進むことになります。先進国や高所得国から先に進みますが、日本はその先駆けといえます。少子化も人口減少もマクロ視点でみれば、このような人口転換メカニズムの大きな流れの中で推移していくものなのです。

「少子化=子どもが生まれない」だけではない

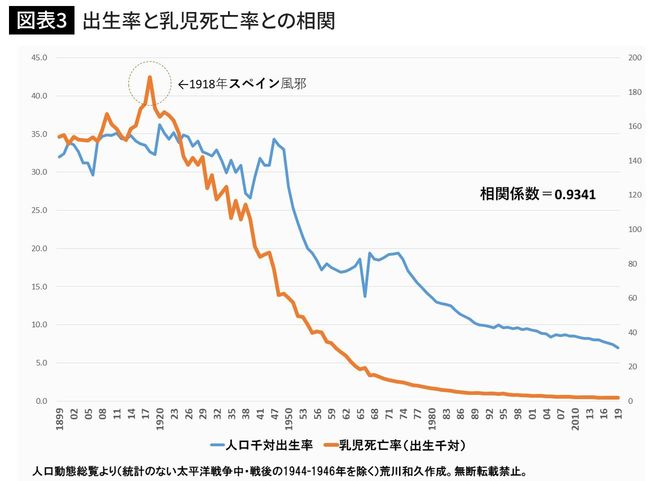

「それでも、死亡者数以上の出生数があれば、自然減にならない。出生数を増やせばいい。かつてのベビーブーム期は年間200万人も子どもが生まれたではないか」というご指摘もあるかと思います。しかし、それは到底無理な相談なのです。少子化というものを「子どもが生まれない」という視点だけで見てしまうと見えない部分があります。少子化とは実は「子どもが死なない」という現象によるものでもあるのです。

日本における乳児死亡率(出生千対)と出生率との相関を見ると、見事なほど正の相関にあります。要するに、乳児の死亡数が減れば減るほど出生数も下がります。これも日本に限らず、万国共通です。

1899年からの日本の人口千対出生率と乳児死亡率の相関をみてみましょう。

戦前の乳児死亡率が高いのは、戦争や関東大震災など災害によるものだと思いがちですが、死亡の最大の原因は病気です。1918年は出生千対の乳児死亡率が189もありましたが、これはその時期世界的に猛威をふるったスペイン風邪の影響です。新型コロナウイルスとは違い、スペイン風邪ウイルスは、主に小さな子どもたちの命を奪いました。乳児死亡率が初めて100を切ったのは1940年になってのことです。

戦後、生活環境の改善と医療技術の発展により、乳児死亡率はすさまじい勢いで減少していきます。現代では乳児死亡率は限界まで下がりきっていますが、それでもなお出生率が下がり続けている要因は、未婚化・晩婚化によるものです。これもしばらく続くでしょう。