※本稿は、田中道昭『2022年の次世代自動車産業 異業種戦争の攻防と日本の活路』(PHPビジネス新書)の第10章「トヨタとソフトバンクから占う日本勢の勝算」(全53ページ)の一部を再編集したものです。

「3代目のボンボン」をネタにできる豊田社長の人柄

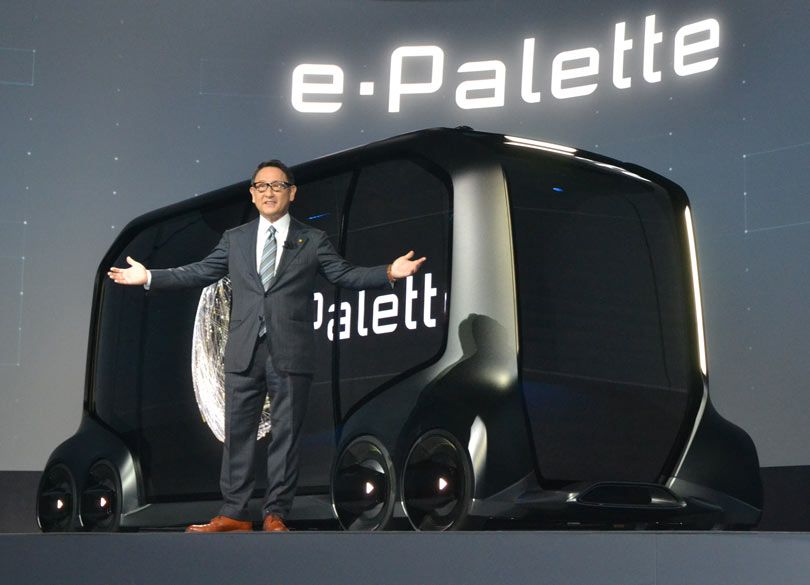

トヨタ自動車はいま、どのようなポジションにあると見るべきなのでしょう。トヨタがCES2018において発表した「モビリティ・カンパニー宣言」を分析すると、「現状、次世代自動車への対応において、競合とはかなりの差があるように見える」という結論が導き出されます。しかし、それでもなお、トヨタは勝ち残る。私はそう考えています。

第一の理由は、トヨタを率いる豊田章男社長の、危機感の高さです。

自称「カーキチ」、現役のレーシングドライバーでもある彼が社長に就任したのは2009年、52歳のときです。リーマンショックによる大打撃からの復活、そしてさらなる経営強化のため、組織の変革に積極的に取り組んできました。しかしそれも、従来の自動車産業の枠内での話。ここにきてにわかに、次世代自動車への対応に向け、危機感を募らせています。

「私は豊田家出身の3代目社長ですが、世間では、3代目は苦労を知らない、3代目は会社をつぶすと言われています。そうならないようにしたいと思っています」

CES2018のスピーチで豊田社長が口にした言葉ですが、これはあながちジョークとは言えない、本心を多分に含んだものだと私は見ます。同時に「3代目のボンボン」であることをネタにするところに豊かな人間性と頼もしさを感じるのです。

現在の日本企業では珍しく、経営者のセルフブランディングがコーポレートブランディングにもなっている好事例。これだけの大会社の経営者がボケ役として振る舞うというのは、なかなかできることではありません。

「勝ち残りではなく生き残り」という言葉の意味

豊田社長の危機感は、メガテック企業の競争優位の源泉を正確に理解しているためでもあるのでしょう。2017年のアニュアルレポートから豊田社長の発言を引用します。

ここでいう「世の中をもっと良くしたい」という精神は、コトラーが提唱した「マーケティング3・0」そのものです。多くの社会課題が叫ばれる現代においては、個人のニーズを満たす製品やサービスではなく、世界をより良い場所にすることが企業の存在意義となります。

トヨタのこれまでの歴史は、「自動車産業をつくる」という、大きなミッションとともにありました。豊田社長は、トヨタに入社直後、先代から「創業者を研究しろ」と命じられたそうです。研究の結果、創業者が「自動車産業をつくる」ことを使命としていたことを知りました。豊田社長は、この使命感を受け継ぎ、自動車産業全体を担う覚悟を内外に示してきています。その思いが、自動車会社からモビリティ・カンパニーへのシフトや、「勝ち残りではなく生き残り」という強い言葉などに示されているのだと私は考えます。

ならば「次世代自動車産業をつくる」ことが、豊田社長のいま目の前にあるミッションであるはずです。その実現のために、トヨタグループが総力を結集させることになるでしょう。