3つの柱に支えられ景気拡大は戦後最長へ

だが、今回は、早期の景気後退の懸念は杞憂に終わるだろう。景気後退の引き金としては、(1)資産市場や民間債務における不均衡の蓄積、(2)トランプ政権による税制改革の影響、(3)連邦準備制度理事会(FRB)の金融政策、の3点が挙げられる。しかし、いずれも景気後退を引き起こすほどの大きなマイナス影響はもたらさないとみられるからだ。

第1に、資産市場や民間債務には、目立った不均衡の蓄積はみられない。過去を振り返ると、高インフレが終息した1990年代以降の景気後退は、景気拡大の過程で蓄積した資産バブルや過剰債務といった不均衡が、FRBの利上げにより大幅な調整を強いられたことがきっかけであった。1990年代初めは商業用不動産バブル、2000年初はITバブル、2000年代後半は住宅バブルの崩壊が景気後退の引き金となった。

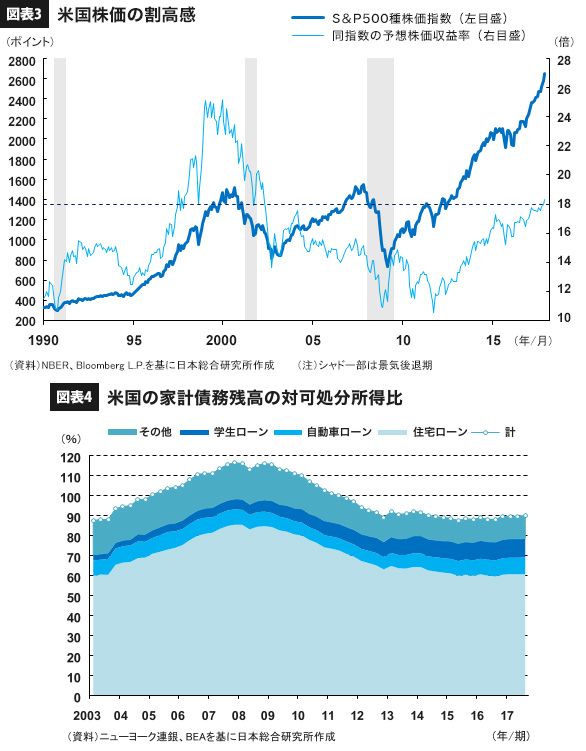

足元の株式市場では、S&P500指数の予想株価収益率(PER)は一般的に米国株の割高圏とされる18倍をやや上回る水準まで上昇している(図表3)。このため、米国株の調整を警戒すべき状況となりつつある。もっとも、現時点ではITバブル期ほどの割高圏に達しているわけではないため、株価が景気後退を引き起こすほどの大幅な調整を強いられる可能性は小さいとみられる。

また、不動産市場では、商業用不動産価格の上昇を心配する向きもある。しかし、2015年に金融当局が商業用不動産融資の動向を注視するとの警告を発したことなどを背景に、金融機関の貸し出し基準が厳格化し、借り入れ需要も減少に転じている。この結果、物価上昇分を調整した実質ベースの商業用不動産価格は頭打ちとなっている。不動産バブルは金融当局によって抑え込まれているといえる。

次に、家計の債務拡大も抑制されている。家計債務残高の対可処分所得比は、住宅バブル崩壊後に大きく低下した後、足元にかけて安定している(図表4)。非金融企業の債務も、収益やキャッシュフローと比べて過剰ではない。

これらの背景には、過去のバブルの教訓もあり、金融当局が過度なリスクテイクを抑制するべく金融規制や監督などのマクロ・プルーデンス政策(※)を強化してきたことがある。加えて、民間部門が負債増に対する慎重姿勢を維持している影響も大きい。この結果、FRBが利上げを続けても、資産価格や民間債務に調整圧力が強まる可能性は小さい。

(※)金融システム全体のリスクの状況を分析・評価し、それに基づいて制度設計・政策対応を図ることを通じて、金融システム全体の安定を確保するとの考え方(日本銀行HPより)

第2に、財政面から景気が不安定化する可能性も低い。足元の米国経済は需給ギャップが解消し、インフレ圧力を懸念すべき段階に移っている。こうした状況下で、財政面から景気が過度に刺激されれば、FRBが景気過熱予防のための利上げを急ぐ必要性が出てくる。結果として、景気が腰折れするリスクが高まりかねない。

もともと、トランプ政権は、大型減税を柱とする税制改革を掲げて誕生した。米民間シンクタンクの試算では、2016年の大統領選挙期間中に掲げられた公約の減税規模は向こう10年間で4~5兆ドル規模になるとみられていた。もっとも、その後、オバマケア(医療保険制度改革)の改廃失敗などで財源不足が生じたこともあり、減税規模は縮小されている。結局、2017年12月に成立した税制改革法の減税規模は、1.5兆ドルに抑えられることになった。こうした減税規模の縮小は、景気浮揚効果を当初の期待よりも低下させる一方、結果的に景気拡大の持続性を高めることになる。

第3に、FRBの利上げが緩やかにとどまることである。米国では、労働需給の改善が十分に進展しているものの、賃金の伸びは緩やかなペースにとどまっている。これは、介護需要の増大による低賃金労働のシェア拡大などを背景に、失業率が低下しても賃金が上がりにくい構造に変化しているからである。このため、今後も賃金面からの物価押し上げ圧力は弱いままだろう。

加えて、海外からの安価な商品の流入やオンラインショッピングの増加による企業の価格決定力の低下もインフレ圧力を抑制している。こうした構造的な変化により、今後もインフレ率が大きく上昇する可能性は小さい。結果として、FRBの利上げペースは緩やかにとどまり、景気後退の引き金になることはないであろう。

以上を踏まえると、トランプ政権が目指す持続的な3%成長には達しないものの、景気拡大局面は一段と長期化し、2019年7月には戦後最長記録(120カ月)を更新する見込みである。