資生堂ショックとはなにか?

「14年春から1万人のBC(美容部員)を対象に育児中でも夜間までの遅番や土日勤務に入ってもらうという。20年以上前から育児休業や短時間勤務制度を導入し「女性に優しい会社」の評判を築いてきた資生堂。なぜここにきて厳しい態度に転じたのか」(2015年6月)と日経新聞は報じています。アエラは「資生堂ショック」という言葉を使い「会社にぶら下がれる時代は終わった」と報じました。

NHKの報道などがきっかけで「女性に優しい資生堂がひどい。買わない」などのツイートが相次ぎ炎上騒動にまで発展しました。しかし、批判だけでなく、これは「構造上の問題である」という冷静な分析もあります。

わたしもこれは、資生堂だけでなく、日本の女性活用の道筋からいって、当然の流れで起きていることと思っています。

資生堂は何を目指しているのか?

FJ緊急フォーラム「資生堂ショックに考える 日本企業の働き方改革。女性活躍を超えて」に行ってきました。

まず資生堂グループは国内2万3900人の従業員のうち、女性社員が1万9900人で83%という特殊な社員構成の会社だということです。

一万人のBC(美容部員)に関しては、ほとんどが女性に限定された職種です。

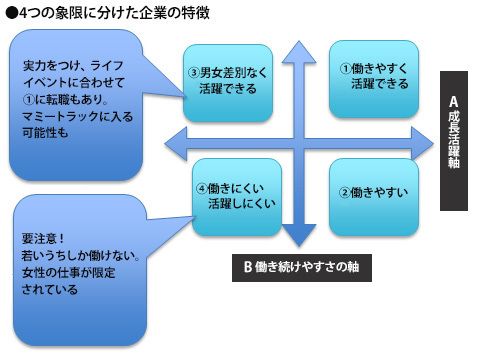

昭和女子大の女性文化研究所で分析している図を観てください。

4つの象限に分けた企業の特徴

企業を4つの象限に分けていますが、資生堂のBCは、かっては(4)だったと思います。「女性に限定された職種で若く時間の制約のない社員が活躍して稼ぐ」というタイプです。しかし、ここでは「出産、育児」の壁を越えられない。定着ができないと、昇進も難しい。これはアパレルなどにもよくみられる構造、「女性だけのキラキラ職場」です。一見楽しそう、でも両立ができず、独身や子どものいない若い時期にのみ活躍できるタイプの会社ということです。

そこで資生堂は「両立しやすい優しい会社」を目指します。つまり(2)にシフトしたのです。女性社員は出産、育児を越え、手厚い子育て支援で「定着」できます。しかし、法定以上の手厚い支援をすると、いつまでも「フルタイム」に復帰しない社員が多くなる。たとえば時短は法定では子が3歳までですが、資生堂だけでなく、多くの会社が「法定以上」を競い「子が小学校入学まで」または「3年生まで」などの制度を作っています。

制度がある以上、使っていけないということはないはず。それを甘えと呼ぶのかどうかはまた別な議論になります。