「べらぼう」で改めて注目されている老中・田沼意次

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(NHK)の主人公は江戸時代後期の出版業者・蔦屋重三郎(横浜流星)ですが、出版業界だけが描かれているわけではなく、当時の政治家たちの確執や権力闘争も展開しています。そうした政治家らの中でドラマ初回から一際目を引くのが田沼意次ではないでしょうか。

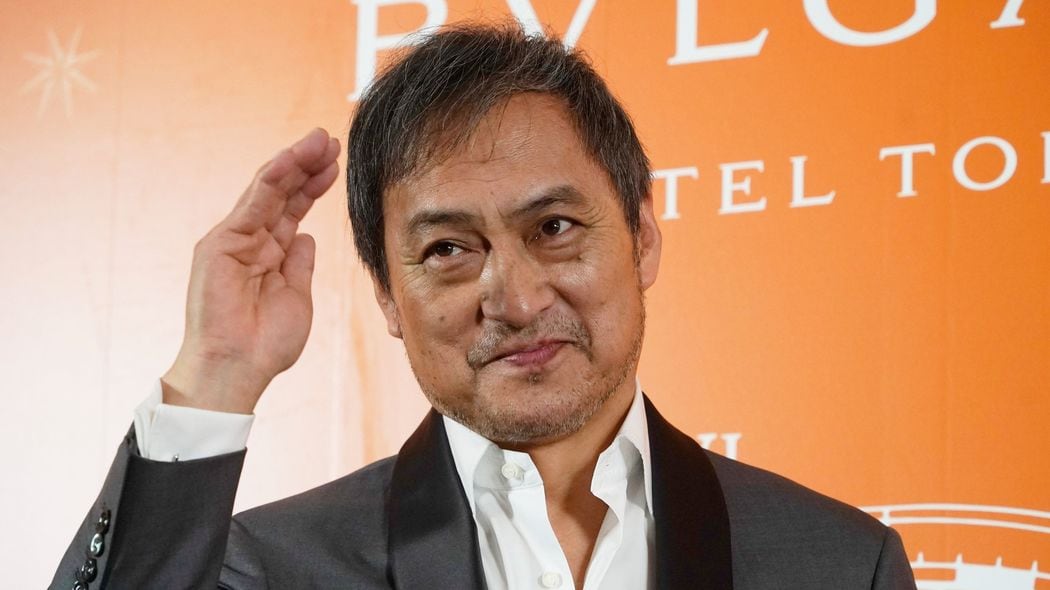

何と言っても意次を演じるのは、世界を舞台にして活躍する名優・渡辺謙。また意次自体、大河ドラマに登場することはほとんどありませんでした。1995年の大河ドラマ『八代将軍吉宗』(主演・西田敏行)で若き頃の意次が少し登場しましたが、本格的に描かれるのは「べらぼう」が初めてでしょう。

意次と言えば、一般の人々の脳裏には「賄賂政治家」のイメージが刻まれているのではないでしょうか。日本史の教科書にも、意次の時代に関する文章の中で「幕府役人のあいだでは、賄賂がしきりにおこなわれ、意次に反発する声も高まった」(『高校日本史B』山川出版社、2014年)との記載があります。

大河では描かれていない意次の生い立ちと父の代からの来歴

しかし意次は本当に「賄賂政治家」だったのでしょうか。また、意次は徳川幕府の老中の座にまで上りますが、どうしてそこまで出世することができたのでしょう。意次の「実像」に迫ってみたいと思います。その前提として意次に関する基礎知識(生い立ちなど)を確認しておきます。そこに意次出世の秘密が隠されていると筆者は感じるからです。

まず、意次の父は、田沼意行です。意行が仕えたのが、徳川吉宗、後に8代将軍となる人物。意行は吉宗が紀州藩主や将軍となる前から仕えていたのでした。宝永2年(1705)、吉宗は紀州藩主となりますが、意行はその奥小姓となります。そして吉宗が享保元年(1716)に将軍となると意行は、江戸に行き吉宗の小姓を務めることになるのです。田沼家は幕臣(旗本)となったのです。

意行は知行地(相模国高座郡・大住郡内。600石)も与えられ領主となりますが、享保19年(1734)12月、小納戸頭取のまま47歳で死去します。意行は吉宗の部屋住み時代から長年仕えた「子飼いの家来」でした。そのことが意次の後の出世にも関連していると筆者は考えています。意次は意行の長男として享保4年(1719)に生まれました(母は紀州藩士・田代氏の養女)。

意次が将軍・吉宗に初お目見えしたのは享保17年(1732)、14歳の時です。父・意行が亡くなった年の3月には、吉宗の長男で後継者に目されていた家重の小姓となります。9代将軍となる家重の小姓になったことも、意次の後の昇進に影響を与えていると言えるでしょう。