飲酒運転の死亡事故が「運転ミス」で済まされる現実

飲酒、速度違反、横断歩道上での死亡事故、その上、救護義務を怠り、証拠隠滅とも取れる悪質な行為を重ねていた加害者……。ところが検察は、「危険運転致死罪」ではなく、「過失運転致死罪」で起訴。判決は、禁固3年執行猶予5年というものでした。警察が行った呼気アルコール検査の結果、酒気帯びの基準値である0.15mg/Lをわずかに下回っていたため、結果的に「事故に酒の影響はない」と判断されたのです。

和田さんは語ります。

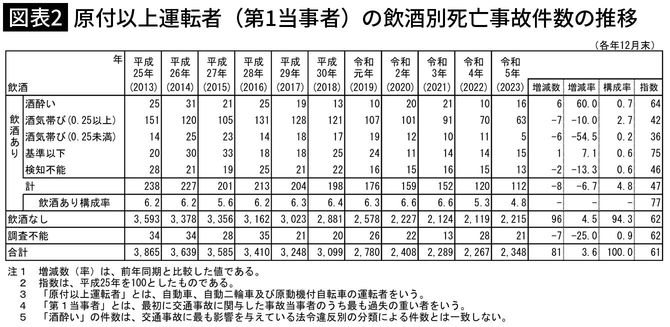

「酒を飲んで運転したことは明らかでも、呼気アルコール検査の数値が、酒気帯び運転の基準値である0.15mg/L以上か未満かで、その刑罰には天と地ほどの差が生じます。道路交通法は飲酒運転自体を禁止しています。しかし、呼気アルコール検査の数値が基準値未満であれば、危険運転どころか道路交通法違反(酒気帯び運転)での処分すらありません。令和5年酒気帯び運転の基準値(0.15mg/L)未満の死亡事故は15件発生しています。これは酒気帯び運転(0.25mg/L未満)の死亡事故5件の3倍の件数です。また、飲酒検知不能の“飲酒あり”の死亡事故が13件も発生していることにも問題を感じます。厳罰化されたはずの飲酒運転ですが、そもそも呼気検査の数値は本当に正確だといえるのでしょうか」