運動器の不具合が、体全体に悪影響を及ぼす

「ロコモティブ・シンドローム(略してロコモ)」という言葉を最近よく見聞きするようになりました。ロコモは、2007年に日本整形外科学会が提唱した概念で、「運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態」と定義されています。「ロコモティブ」とは、もとは英語で「移動するための動力や機関車」を意味します。

つまり、カラダにおける「ロコモ」とは、運動に必要な骨・関節・筋肉・靭帯・腱・神経などの器官で構成される「運動器」が衰えることを指します。

「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」(厚生労働省)によると、要介護になった原因の30%以上、要支援の場合は50%以上が「高齢による衰弱」「骨折・転倒」「関節疾患」などの運動器の障害によるものです。

かつて「人生80年」といわれていた時代には想定されていませんでしたが、いまや「100年時代」を迎えるにあたって、ロコモは大きな問題となっています。

運動器のひとつにでも不具合が生じると、日常生活に支障があらわれます。それは、カラダのあらゆる箇所に影響を及ぼし、生活習慣病を悪化させ、心臓への負担も増していきます。したがって、1日でも早くロコモの兆候を見出し、予防する手立てを打たなければなりません。

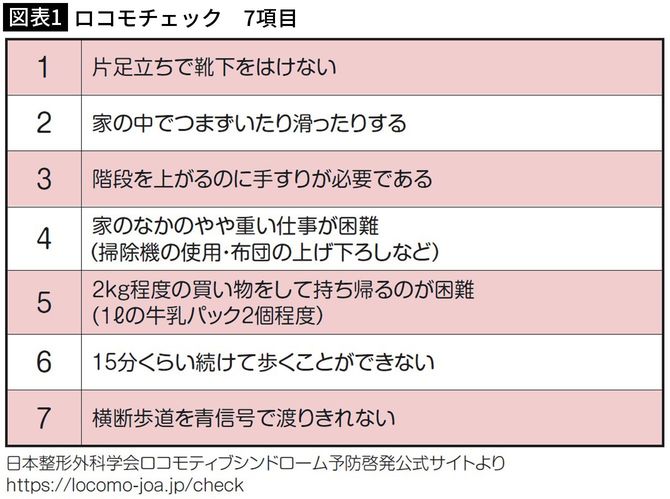

運動器が衰えてきたサインを別表にしたので、チェックしてください。もし、ひとつでも当てはまるようなら、ロコモが疑われます。また、たとえすべてをクリアした人でも、何も対策を講じなければ、やがて必ずそのときがやってきます。

過信は禁物。年齢にかかわらず、しっかり予防しなければなりません。

「運動する」「しない」で驚くほど変わる心臓

以前、電車に乗っていたときに見た広告に、とてもいいコピーがありました。

「もし若い頃の自分に伝えられるとしたら、カラダを動かすことだけは続けろと言いたい――」

名言ですね。私もまったく同感です。

運動は万能薬です。高血圧のクスリを飲めば、血圧が下がる。糖尿病のクスリを飲めば、血糖値が下がる。運動すれば、どれもこれも、同時に改善されるのです。

過去の世界の研究から、運動体力が低下すると寿命も縮まってしまうことがわかっています。

私が専門としている心臓病の分野でも、たとえば慢性心不全の患者さんに週2~3回の適切な運動療法を行うと、約3年間で心不全による入院が19%、心臓死が22.8%、全死亡が42%も減少したとする劇的な効果が報告されています。