「アームが弱いよね」とは物理学的にはどういうことか

時を遡ること今から30年以上も前。1991年、私は物理学科の学生でした。当時はクレーンゲームの第1次マイブームでもあり、大学の近くのゲーセンでクレーンゲームをしては、UFOメカの2本のアームがプライズを抱えきれずに落としたときなど「これ、アームが弱いよね」と、取り損ねた言い訳をしていました。

「アームが強い/弱い」という表現は今でもたまに聞きますが、具体的に何が強いのか? 弱いのか? その原因を、私は2021年まで突き止めていませんでした。本来、物理学者なら、その起源を突き止めるのが仕事なのに。誠にお恥ずかしい。

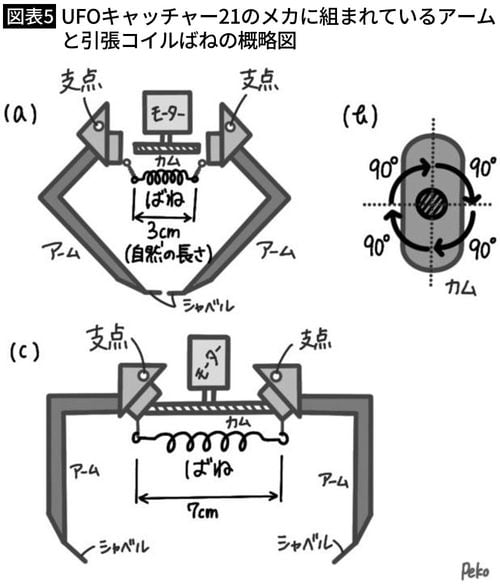

2021年の夏に何があったのかというと、セガ製のUFOキャッチャー21(1996年頃の製品)のUFOメカ(図表4)の入手に成功し、分解する機会を得たのです。実物を分解してみることで、「アームが強い/弱い」の原因を確認することができました。その概略図を図表5に示します。

メカを開けた私が最初に感激したのは、そこに1本の「ばね」があったことでした。左右のアームの間に、ばねがある――。つまり「アームの強さ」とは、右アームと左アームを結びつけているばねの強さだったのです。ここで使われていたのは、ぐるぐるとらせん状(コイル状)に巻かれたばねで、その縮む力がアームの強さになっていました。このような機能のコイル状のばねを「引張コイルばね」と呼びます。

セガ製のUFOキャッチャーを入手して分解してみた結果

プライズをキャッチするアームの強さは、この1本のばねの力(復元力)でコントロールされていたのです。コントロールの方法も実に面白い! 図表5の(a)図をご覧ください。左右2本のアームとも、アーム上端の1点が支点となり、そこを中心にアームが動くようになっています。プレイせずにUFOメカが初期位置にいるときには、アームは閉じています。

このときアームのシャベルは、重力で水平になるようになっています。

両アームの中間位置には、モーターにつながった小判形の装置(図表5〈b〉/一般に「カム」と呼ばれます)があり、アームが閉じているときは、カムは両アームに力を与えていません。アームが閉じたときのばねの長さは約3cmで、ほぼ自然の長さ(伸びも縮みもしていない、ブラブラの状態)でした。アームが閉じているとき、ばねはアームに力を与えていないのです。