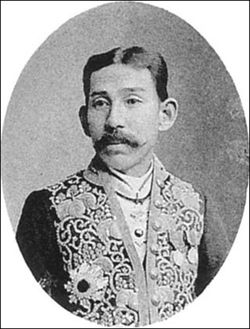

帰国後は東大法学部に勤め、わずか26歳で法学部長に抜擢

帰朝後、1881年7月に陳重は東京大学法学部に勤務し、翌1882年2月に東京大学教授兼法学部長に就任した。わずか26歳である。東京大学創業の頃であり、若年での抜擢も不思議ではないかもしれないが、それにしても若い。現在の26歳だと、大学院博士課程に相当する(博士課程修了は順当にいけば27歳)。その年で法学部長になっちゃうんだから……。

そんな将来有望な若者・穂積陳重に渋沢家からの縁談が舞い込んできた。

渋沢栄一は「当時自分には十九歳の長女とその妹がいたが、男の子(篤二)は一人でまだ十歳だったので、将来自分と長男の相談相手になるような婿を望んでいた。そこへ西園寺がこの話を持って来てくれたので大変喜んだ」と述懐している。

ここでいう西園寺とは、のちの総理大臣・西園寺公望ではない。旧宇和島藩士・西園寺公成(1835~1904)だ。京都公家の西園寺家の支流が、鎌倉時代頃に伊予に進出したものの末裔で、公成は明治維新以降も旧藩主・伊達宗城の側近として仕えていた。

渋沢は自分の相談相手になる優秀な娘婿を捜していた

渋沢栄一が1869年に租税正として大蔵省に勤めた時、大蔵省トップの大蔵卿は宗城だった。宗城は栄一の才覚を見込んで伊達家の経済顧問を委嘱したといわれている。そのため、公成は渋沢栄一と知己があり、栄一が優秀な人材を女婿に迎えたいと聞いて、旧宇和島藩士のホープ・穂積陳重を紹介したのだろう。

陳重は1888年に日本で最初の法学博士の学位を取得。法学のなかでも民法、親族法に詳しく、渋沢栄一が1891年に渋沢家の家法・家憲を定めるにあたって、その作成に関わった。その実績が認められて、1900年に三井家が家憲を制定するのにも関わっている。学者としてはそんな下世話な作業に関わるのは迷惑な話だが、三井家から1万円(現在の価値で4000万円相当か)の謝礼をいただいている。まぁ悪くないかな。

陳重は貴族院議員に任ぜられ、1915年には多年の法学界における功により男爵を授けられている。のちに枢密顧問官、帝国学士院長、枢密院議長などを歴任している。