財界人や官僚を悪とし、検察を正義として報じたメディアの罪

最後に、帝人事件がその後の歴史に残した影響を挙げておく。

第一は天皇機関説事件との連続性である。検察当局による人権蹂躙疑惑は岡田内閣期の議会でも度々取り上げられ、とくに1935年1月23日の第67回貴族院本会議における美濃部達吉(東京帝国大学名誉教授)の質問演説は多方面から注目を集める。

しかし、帝人事件が政財界腐敗の副産物と目されていたなか、浜口内閣のロンドン海軍軍縮条約批准を支持するなど、民政党に近いと思われていた美濃部が検察批判を展開したことの波紋は大きかった。斎藤内閣に続く昭和第二の中間内閣の成立に反発していた勢力にとっては、美濃部学説への批判を通じて、岡田内閣・宮中の排除を目指す運動の口実となる(前掲『昭和戦前期の政治と国家像』)。

第二は政党政治家や財界への不信感を強めたことである。大半のメディアは当初から事件に関連した財界人や官僚を悪とし、検察の側を「社会革正」の旗手として捉えていた。その結果、政党の後退、官僚と軍部の台頭に向けたポピュリズムが加速することになる(筒井清忠『戦前日本のポピュリズム』)。これは私益に対する公益の優位など、のちの日中戦争期における統制経済の思想を正当化するものになる。

現代にも通じる教訓「検察が公正さを見失うと何が起こるか」

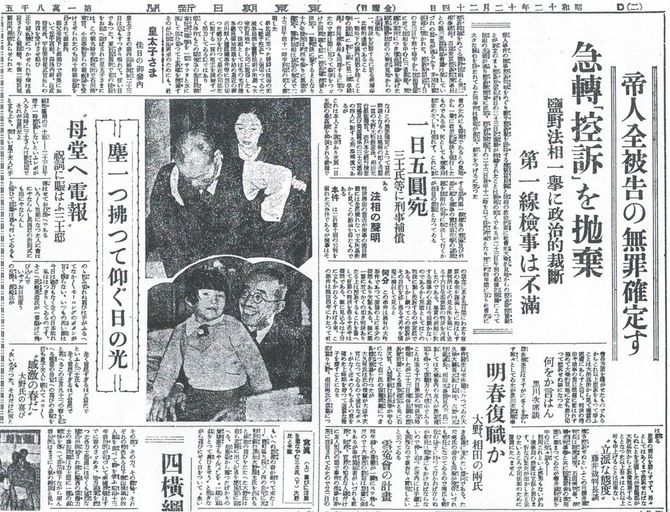

帝人事件で起訴された被告人16名は266回の公判を経て、第一次近衛文暦内閣期の1937年12月26日、東京地方裁判所(裁判長・藤井五一郎)で全員無罪が言い渡される。当時法相だった塩野季彦は、黒田ら担当検事が「敏腕ではあるが奔馬的(編集部註:勢い余って乱暴な)捜査をする連中」であり、「捜査が長引いたのと、其間多少の無理があつたやうに感じられる。事件は半ば真実で、半ば架空であると思ふ」と述べている。

そのうえで、検察側が控訴しても勝算は見込めず、「事変漸く拡大したる今日、斯る闘争は速かに消散せしむるが、国家の為にも、司法部の為にも宜しからん」と判断したという(塩野季彦回顧録刊行会編『塩野季彦回顧録』)。

本来、公権力に求められるのは法的手続きの遵守と中立性である。検察が時代の空気に流され、公正さを見失ったときに何が起こるか。その恐ろしさを帝人事件は現代の私たちに伝えていると言えるだろう。