所得と幸福度が関係していたのは旧社会主義国だけだった

イースタリンの最初の論文は、1946年から70年までの米国のデータを用いた分析であった。では、1971年以降の米国の幸福度は、どのように推移したのか。

2014年までのデータを分析すると、主観的な幸福度はほぼ一定で、やや下降ぎみであることが明らかになった。米国以外の国はどうか。イースタリンは、43カ国を対象に、幸福度(生活満足度、0〜10の評価尺度)の年率変化と、1人当たり実質GDPの成長率の関係を調べた。すると、長期的な視点でみると、経済の成長は、幸福度の上昇に結びついていないことが分かった。ここで長期というのは、各国の幸福度調査の平均期間(23年間)である(調査の対象期間は各国によって12年間から32年間までの開きがある)。

ただし、ここで分析の対象となった43カ国に、社会主義から資本主義へ移行した15カ国(*9)のデータを加えると、異なる結果が得られる。世界全体として、所得の上昇は幸福度の上昇に結びつくことが明らかになった。つまり、所得とともに幸福度が上昇したのは、社会主義から資本主義に移行した国々だったのである。

旧社会主義諸国を除けば、イースタリンのパラドクスは、先進国と開発途上国を含めた世界全体の傾向として実証された。つまりイースタリンのパラドクスは、正しかったのである。

(*9)アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ボスニア、ブルガリア、クロアチア、チェコ、ジョージア、マケドニア、モルドバ、ポーランド、セルビア、スロヴェニア、スロバキア、ウクライナ、以上の15カ国である。

年収と年齢の意外な関係性

では私たちは、幸福になるために、高い所得を求めて懸命に働く必要はないのだろうか。最後に紹介したいのは、D・トシュコフの研究である(*10)。

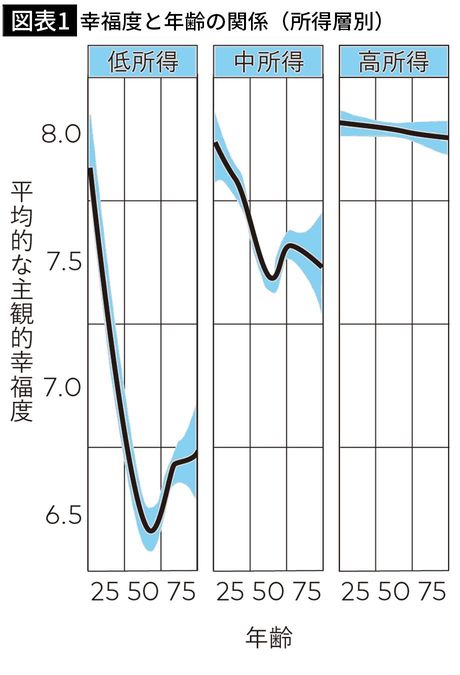

私たちの幸福度は、所得の長期的な成長率には影響されないとしても、それぞれの社会でみると、低所得者よりも高所得者のほうが、幸福度が高い。そして、幸福度と年齢の関係を調べてみると、先進諸国では一般に、U字型のカーブになるという。つまり、若いときは幸福度が高く、年齢とともに幸福度は下がっていくが、50代の半ばごろから幸福度は再び上昇する傾向がある。

このように、幸福度を年齢に則してみると、U字型になる。さらにトシュコフの研究は、二つの興味深い事実を発見した。一つは、所得の高い人の幸福度は、年齢とともに少し下がるものの、概して高いということである。これに対して所得の低い人の幸福度は、若いときは高いものの、50代半ばにかけてかなり低くなり、その後は少し持ち直すということである(図表1を参照)。

(*10)Toshkov, Dimiter(2022) “The relationship between age and happiness varies by income,” Journal of Happiness Studies, 23(9), pp. 1169-1188.