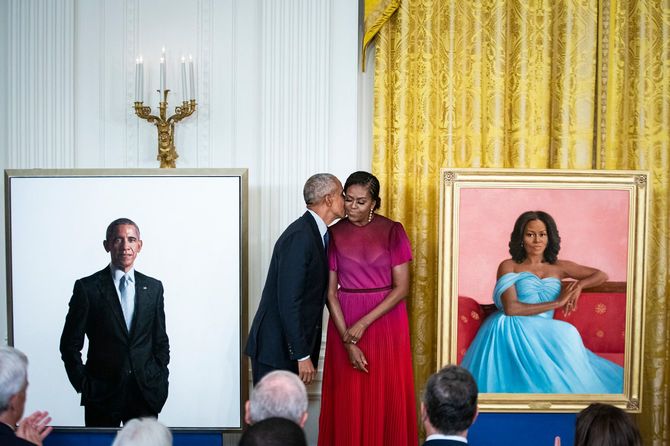

ホワイトハウスに黒人一家が暮らすということ

バラクとわたしは、いつでも希望と努力を原則に動こうとしていた。いいことを優先させ、悪いことは見すごして、ほとんどの人が共通の目標を分かちあっていると信じていた。たとえ少しずつでも、時間とともに進歩できるし、その進捗を測ることもできると思っていた。たしかに希望でいっぱいのまじめくさった物語かもしれないけれど、わたしたちはそれに力を注いだ。それに人生を託した。そしてそのおかげで、希望でいっぱいのまじめくさった黒人一家が、はるばるホワイトハウスへたどり着いた。その道のりでは、同じように感じているであろう文字どおり何百万ものアメリカ人に出会った。

アメリカ人の生活に深く埋めこまれた偏見と先入観にもかかわらず――おそらくそれに公然と反抗すらして――、そこまでたどり着けたことをわかっていたから、八年のあいだわたしたちは、この原則をはっきりと口にしながら生きようとした。黒人であるわたしたちがホワイトハウスにいることは、人間に何ができるかを物語っているとわかっていた。だからいっそう希望を持ち、努力して、その可能性のなかに完全に身を置こうと努めた。

夫のあとに大統領になった男の白人至上主義

二〇一六年の選挙がこういうことへの直接の非難だったのかはわからないけれど、結果はとてもつらかった。いまでもつらい。夫のあとに大統領になった男が、悪びれることなくあからさまに人種差別的な中傷発言をして、どういうわけか、わがままと憎しみを許容されるものにした。白人至上主義者を非難するのを拒んだり、人種間の平等を求めてデモをする人たちを支持するのを拒んだりした。わたしはそれに深く動揺した。ちがいを脅威であるかのように語るのを聞いて、ショックを受けた。それは単なる政治的な敗北よりも大きな何か、はるかに醜い何かのように感じた。

このすべての背後にあったのは、気が挫けるようなさまざまな考えだ。

“あれでは足りなかった”

“わたしたち自身、力不足だった”

“問題はあまりにも大きかった”

“穴は巨大で埋められなかった”

その選挙結果については、評論家や歴史家がこれからも引きつづき見解を示し、非難と評価をして、性格、経済、分裂したメディア、インターネットの荒らしとボット、レイシズム、ミソジニー、偽情報、幻滅、格差、歴史の振り子を分析するのだろう――そこへ行きついた大小さまざまな理由について。何が起こってそれはなぜだったのか、なんらかの大きな理屈を描きだそうとするのだろうし、おそらくこの先もずっと議論がつづくのだと思う。でも、二〇二〇年はじめの恐ろしい数カ月間、家に閉じこめられていたわたしには、そこにどんな理屈も見いだせなかった。わたしが目にしたのは、誠実さを欠いているせいで国内の死亡数を急増させている大統領だ。その大統領の支持率は、その時点でもまだそこそこ高かった。