※本稿は、出口治明『ぼくは古典を読み続ける 珠玉の5冊を堪能する』(光文社)の一部を再編集したものです。

変化に適応できるものだけが生き残る

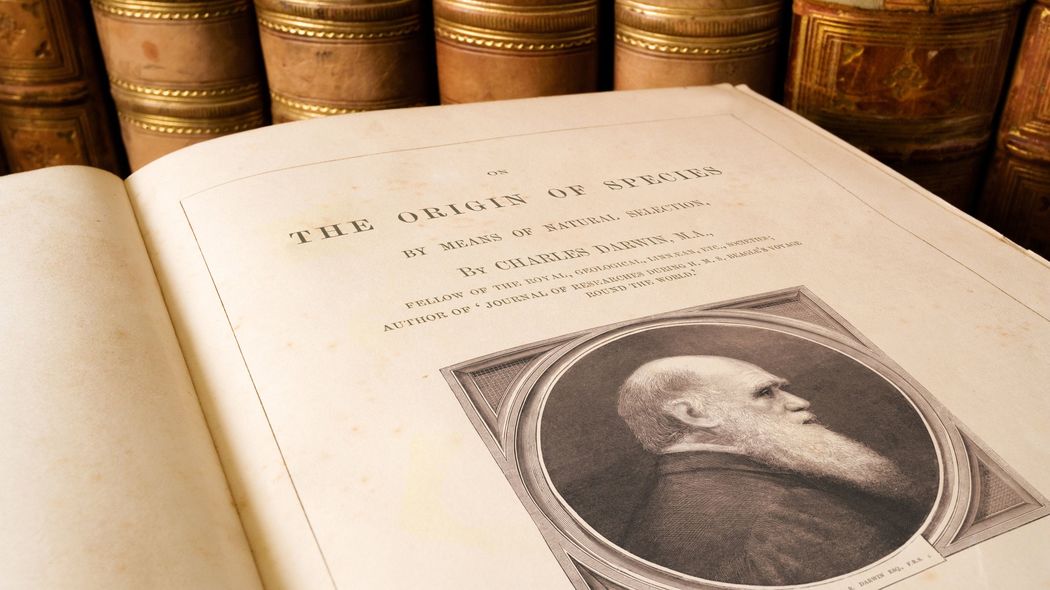

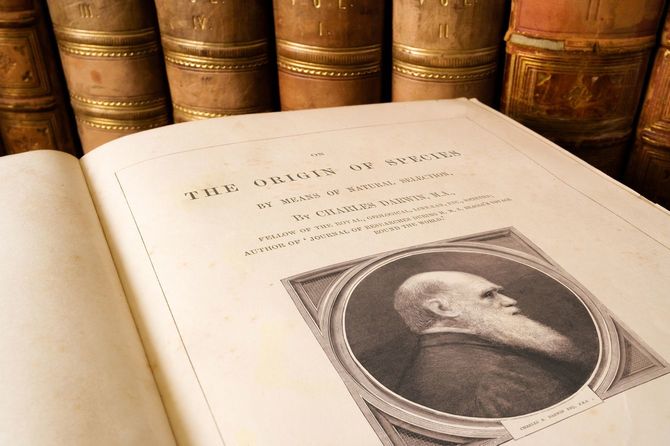

ダーウィン(1809〜1882年)が『種の起源』を発表したのは、160年以上前の1859年です。ダーウィンは、ものすごく丁寧に動植物の観察を積み重ねて、生物は共通の祖先から分岐して自然淘汰によって進化したという結論にたどり着きました。

現在ならDNAを調べれば、すべての動物が共通のDNAバーコードを持っていることがわかりますが、この頃はまだ進化の法則が明らかになっていませんでした。ダーウィンは、自分自身の観察からこの結論を導き出したのです。これはまさに優れた学者の先見性と言えるでしょう。

ダーウィンはこの本の中で、生物に変異が生まれるのは、偶然によって起きた変異がたまたま優位に働くことがあるからだと繰り返し書いています。生物にとって優位に働いた変異はそのまま残って、そうでない変異は排除されます。それが「自然淘汰」です。

常に変化している世界では、賢いものや、強いもの、大きいものが生き残るとは限らないのです。「こうしたら競争相手のほかの生物より優位になれるだろう」という戦略は役に立たない。それより大切なのは、運と適応ですよ、と。人間も生物ですから同じことが言えます。変化に適応できるものだけが生き残ることは歴史を見ても明白です。

『種の起源』は人間社会の議論のベースになる

ぼくは、これまでいろいろな場面でダーウィンの進化論を取り上げてきました。社会の問題も個人の悩みもダーウィンの進化論に沿って考えれば、自然と答えが出てくることが多いのです。ダーウィンというと、植物や動物の話だと思う人が多いのですが、そういう人は、人間も動物だという当たり前のことを忘れているのではないでしょうか。『種の起源』は人間社会の議論のベースになる本だとぼくは思っています。

ぼくの経験をお話ししましょう。ぼくは本が大好きですけれども、昔は『レコード芸術』(音楽之友社)という専門誌を毎月買うくらいのクラシックのフェチでもありました。その頃、家で音楽を聴こうと思ったら、多くの人はレコードをかけていました。

ぼくにとってクラシックを聴くというのは、レコードを丁寧にクリーナーで拭いて、ホコリがないことを確認してから、ターンテーブルに置き、そっと針を落として耳を傾ける、という一連の動作を含めてのことでした。この針を落とす瞬間がいいんだよね、などと、いま思えば愚かなことを言っていたんです。