※本稿は、神田桂一『台湾対抗文化紀行』(晶文社)の一部を再編集したものです。

敗北感だけが残った就職活動

2001年、僕はある大学のボンクラ学生だった。授業はロクに出ず、単位も落としまくり、かといって遊びまくるわけでもなく、友だちもいないので合コンにも誘われない、ただ単に、日々をぼんやりと過ごしているスーパー透明な存在であった。

しかし、人並みのキャンパスライフを送れなかった僕にも、三回生になれば、ちゃんと就活の時期だけはリア充と平等に到来する。僕は、はっきりいって就活を最初から放棄していた。半ば就活をバカにしていたし、半ば怖かったのである。

今はどうかわからないが、その当時、就活といえば、自己分析によって自分のやりたいことを発見し、自己アピール、志望動機を作成することが大事だと言われていた。これが僕にはわからなかった。「自己分析って、言われてわざわざするもんなんですか? 毎日が自己分析だと思うんですけど……」というのが偽らざる僕の気持ちだった。

自己分析によって、例えば、洗剤メーカーに就職したいとなる場合の、どういう思考プロセスによってそうなるのか、僕は切実に教えてほしかった。洗剤が死ぬほど好きなんです! という人は恐らく少ないであろうし、マニアな部類に入ると思うのだが。そして僕には、世の中の大半の企業に対しての自己アピールも志望動機もなかったのだ。

大学時代、何もやってこなかった自覚があるので、自分をアピールすることなんてできない。また、洗剤もネジも車も貿易もあまり興味はなかった。僕がエントリーシートを書くと嘘になる。そう、最初からつまずいているも一緒だった。

僕がやりたいことはただひとつ、ものを書いてお金をもらって暮らしていくことだった。でも、どうやったらそうなれるのか、当時の僕にはわからなかった。

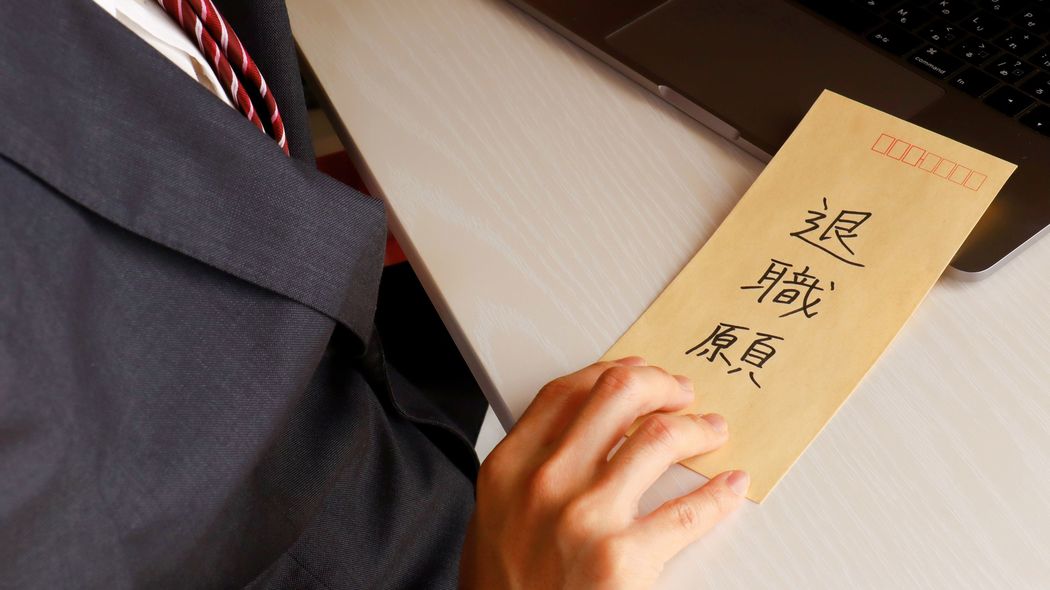

自分に圧倒的な自信がなかったので、大手は避け、中小の出版社を受けたが、ダメだった。そして、就職浪人までしてモラトリアム期間を最大限延ばしたが、それも過ぎ去り、僕は自分を偽り、あるメーカーに就職が決まった。敗北感だけが残った。

新大阪から東京へ向かう新幹線の中で、僕は窓の外を見つめながら、大人気なくポロポロと涙を流していた。その日は、23年間、僕を育ててくれた関西から、新卒で勤める会社のある東京への上京の日だった。父親と母親がプラットフォームまで送りに来てくれた。僕は極めて冷静を装って、さよならの挨拶をした。

上京する新幹線で号泣

しかし、新幹線に乗りしばらく経つと、急にセンチメンタルな気持ちになって、涙があふれてきたのである。自分が望む業界に就職できたわけではなかったので、将来に対する不安も大きかったのだ。

「一体、自分は東京でどうなってしまうのだろう」

そんな気持ちで胸がいっぱいになって、僕は、思いっきり泣いた。何かに心動かされて泣くことなんて生きてきてほとんどなかったのだが、よっぽど不安だったのだろう。もちろん東京に友だちのひとりもいない。しかし、新幹線が小田原を通過したあたりには、やりたい仕事じゃない、何もかもが自分の思い通りにいかない苛立ちを抱えながらも、それでも生きていかないといけないのだから、仕方がないのだからと、無理やり自分を納得させようとした。

東京駅に着く頃には、自己実現なんてバカらしいと開き直り、僕は、なんとか生き延びる狡猾さを身に付けようと努力することを決心していた。もう金輪際自己実現とかは考えまい、社会の歯車になるんだと、ホテルで寝ている頃には思っていたはずだった。