※本稿は、8月4日に本屋B&B(東京・下北沢)で行われた対談イベントの内容を再構成したものです。

カルピスはモンゴルの乳製品をヒントに作られた

【山川】カルピスは日本人の99.7%が飲んだという調査もあり、国民飲料とも呼ばれたぐらい日本人になじみが深いですけど、星野さんの作品にもカルピスが出てきて、驚きました。

【星野】え、ホントですか? どの本に書いていましたっけ?

【山川】『コンニャク屋漂流記』(文藝春秋)です。「コンニャク屋」と呼ばれる漁師の一族だった星野さんご自身のルーツをたどる旅のあとがきで、3.11で被災した親戚のお姉さんたちとの思い出を次のように書いていました。

星野博美『コンニャク屋漂流記』(文藝春秋)

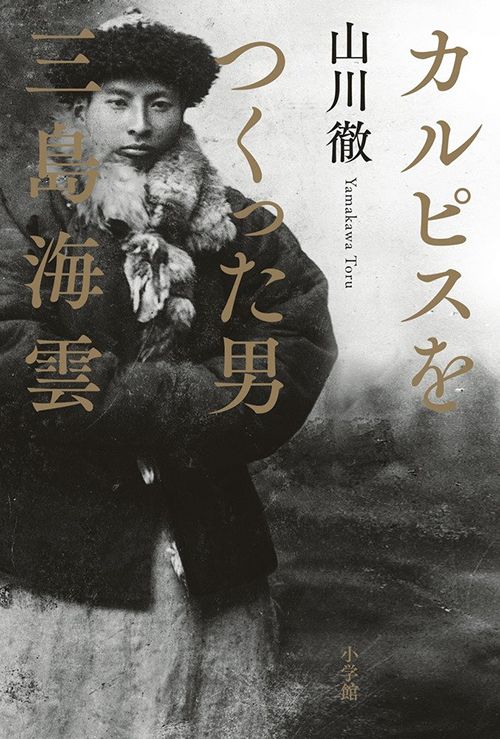

【星野】ホントだ! 忘れていたので、びっくりしました。多分、幼少期を象徴する記憶の一つがカルピスだったのでしょう。私、子どものころからカルピスが本当に大好きだったんですよね。そんな私のカルピス愛を刺激したのが、今回山川さんがお書きになった『カルピスをつくった男 三島海雲』(小学館)です。カルピスが、モンゴルの乳製品をヒントに作られた。しかも根底にあったのが、仏教的な思想。関心があるものがてんこ盛りでした。

【山川】ありがとうございます。おっしゃるようにカルピスは、仏教を抜きには生まれなかったかもしれない。カルピスを開発する三島海雲は、1878年に大阪の浄土真宗寺院の長男として生まれました。その後、エリート僧侶を養成する学校で学び、大陸進出を積極的に推し進めていた教団のネットワークで日本語教師として中国にわたります。そして雑貨商に転身して、やがて旧日本陸軍の依頼でモンゴル高原に軍馬を探しに行ったり、モンゴルの王族に頼まれて武器の売買を手がけたりするようになる。

【星野】そこでカルピスのルーツとなる乳製品と出会うわけですね。

三島は「大陸進出」の体験をポジティブに変換した

【山川】そうです。ぼくはこのエピソードを調べながら、星野さんの『みんな彗星を見ていた 私的キリシタン探訪記』(文藝春秋)を思い出しました。この本で、16世紀に布教のために日本にわたってきたポルトガルの宣教師たちが登場しますよね。若い彼らは純粋な冒険心や好奇心に従って、長い旅をした。三島もそうだったのではないかという気がしたんです。

【星野】なるほど、そこはシンクロしますね。キリスト教の布教が、南蛮国家のアジア進出に利用されたと指摘する研究者はたくさんいます。確かにそれは否定できない。でもその視点だけでは見落としてしまう部分がたくさんある。私は、世界を冒険したいと思った若い宣教師ひとりひとりが何を見て、どんな体験をしたか、そして異国で出会った人や文化にどんな影響を受けたのか、個々の体験を知りたかったんです。

【山川】三島の場合は、旅のなかでモンゴル遊牧民たちと親しくなり、遊牧文化を知った。その個人的な体験をカルピス開発の原動力にしたわけです。

【星野】16世紀の宣教師と同じ息吹を感じますね。山川さんの本を読むと三島さんが行った旅や商売も日露戦争や日本の大陸進出と無関係ではなかったとよく分かる。決して美しい歴史の話だけではない。でも三島さんはその体験をポジティブに変換した希有な人だったんではないかと感じました。

【山川】三島はモンゴルについてふるさとについて語るように話したと言います。またモンゴルはカルピスの母とも語っている。ぼくも中国の内モンゴル自治区に三島の足跡を追うなかで、乳製品とモンゴル遊牧民のつながりの深さを実感しました。星野さんはモンゴルに行った経験はありますか?