「難病の人は可哀想な人」という“常識”

3月31日、ALS患者の藤元健二が入院先の病院で亡くなった。54歳だった。

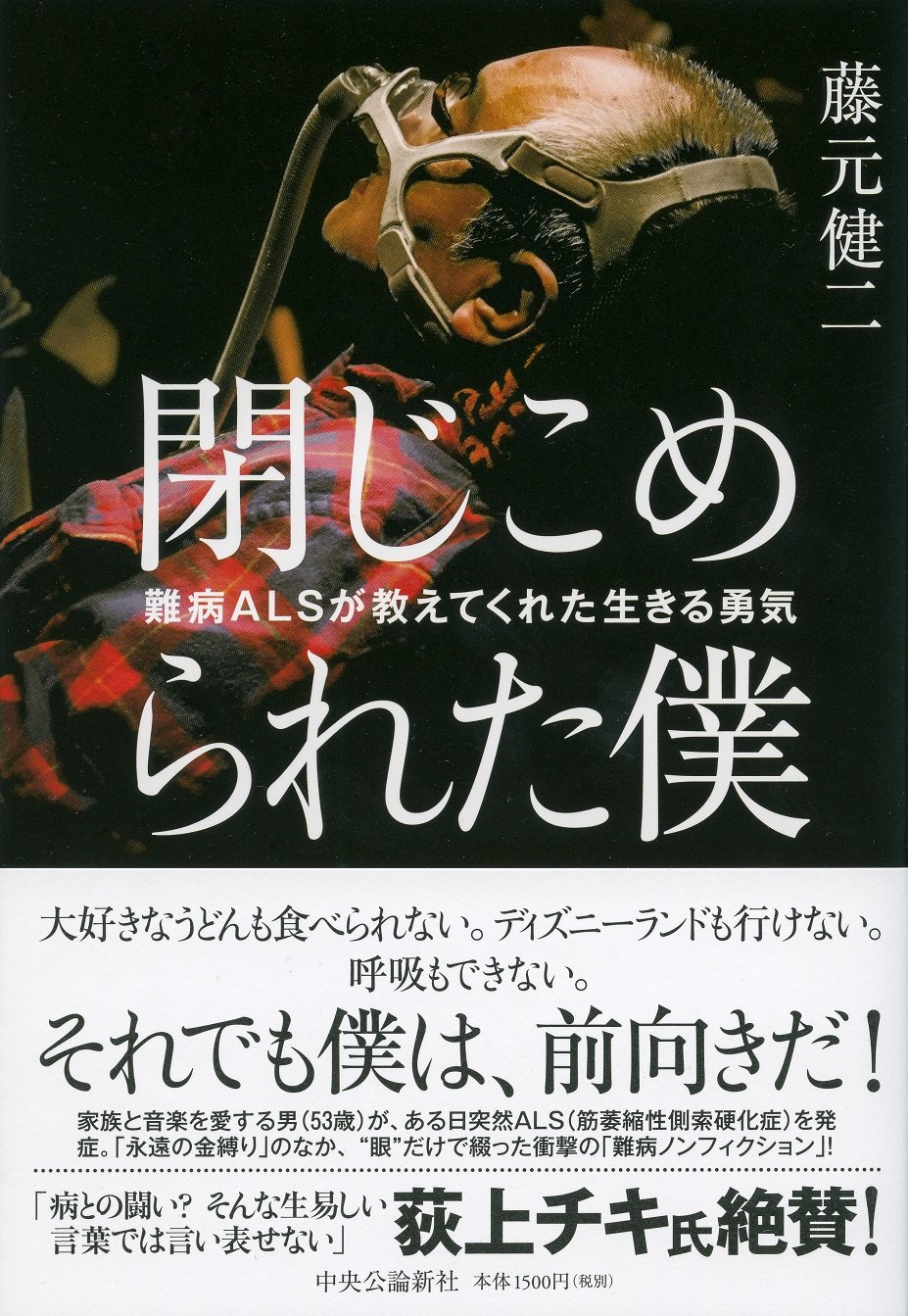

闘病生活を赤裸々に綴った手記『閉じ込められた僕』(中央公論新社)の発売が3月25日、その日から正確に1週間後、藤元は天に召されていった。関係者の多くは美しく計算された演出を見せられた気分だったに違いない。かっこつけの藤元らしい最期だった。

藤元は2013年11月にALSの確定診断を受けているが、初めて症状を自覚したのは2012年5月だというから、5年近い闘病生活を送ったことになる。彼はこの間、主にフェイスブックを舞台に膨大な量の投稿をしており、その文章を読んだたくさんの人々が彼の言葉に魅了された。高校の同期生である私も、そのひとりだった。

闘病記と呼ばれるものの多くには、一定のパターンがある。主人公は善良でひたむきな性格であり、突然病魔に襲われた彼女/彼は絶望し、自暴自棄の状態に陥るが、やがて家族や友人の支えによって再起して、最後は周囲の人々に感謝を捧げながらこの世を去っていく。

愛、勇気、前向き……。こうした、誰にも文句のつけようのない言葉によって飾られた主人公は、本人が望むと望まざるとにかかわらず、神聖不可侵な、批判や揶揄を許さない存在になってしまう。本の作り手に、闘病記は美談でなければならないという無言の圧力がかかっているからだろう。「難病の人は可哀想な人」という「常識」から一歩でも外れると袋叩きに遭う危険性が、現代にはあるのだ。

だが、藤元の『閉じ込められた僕』は、こうした息苦しさとはまるで無縁だ。たとえば「セクハラ冤罪」という小文には、女性ヘルパーとのこんなやりとりが記されている。

ヘルパーさんに入浴前の準備をしてもらっているときだった。

「着替え、これでいいですか?」

と聞かれたのだが、首をそちらに動かせなかったので、

「下着、何色?」

と聞いてみた。すると真顔で、

「私ですか?」

と言われ、噴き出した。(142ページ)

ALSは、意識と感覚(痛い、痒い、暑い)は正常なまま運動神経だけが死滅していき、徐々に全身の筋肉が動かなくなっていく病気である。症状が進むと、まぶたと眼球以外は動かせなくなってしまう。だから「首をそちらに動かせなかった」わけだが、それゆえに生じたヘルパーとの少々エロティックな一瞬を、藤元は見事に捉えている。

お定まりの「前向き」といった言葉も出てくるが、藤元は実に巧みに、この手垢じみた言葉に命を吹き込む。

前向きですねと

言われることに

違和感がある

前以外に

どこを向くのだろう(76ページ)

解説するまでもないが、「前以外にどこを向くのだろう」というひと言には、自力で首を回せないから前しか向けないという絶望的な身体状況と、少しでもネガティブになってしまえば発狂しかねない切迫した精神状況が、うまく重ね合わされている。

私も含めた多くの人々が藤元の言葉に魅了されたのは、このように、彼がひとつの言葉に複数の意味を持たせることに長けていたからだろう。苦痛や苦悩や悲しみが書かれているにもかかわらず、思わず「うまい!」と膝を叩きたくなる。