1993年以来「26年ぶり」の窓口料金値上げ

3月18日、TOHOシネマズは映画鑑賞料金を6月から1900円(一般)に改定すると発表した。加えて、レディースデーなどの割引料金も100円値上げする。

イオンシネマに次ぐシネコン大手のTOHOシネマズは、なぜこのタイミングで値上げをしたのか。その理由を同社は「人件費や設備投資など運営コストの増大のため」としている。恐らく秋に予定されている2%の消費増税も関係しているのだろう。

だがより俯瞰してみれば、その背景には映画状況の大きな変化が見えてくる。

今回の価格改定は「窓口料金」、つまり映画鑑賞の基本料金の値上げとなる。2014年の消費増税時に割引料金が引き上げられたことはあったが、窓口料金の値上げは1993年以来26年ぶりのこと。業界的には久しぶりの大きな変化だと言える。

歴史的には、60年代前半にテレビの浸透などもあって産業の斜陽化が急激に進んだ。大映など映画会社の倒産なども生じた70年代に入ると、映画館は頻繁に値上げを繰り返す。日本が高度経済成長期を終えオイルショックを迎える直前頃からだ。

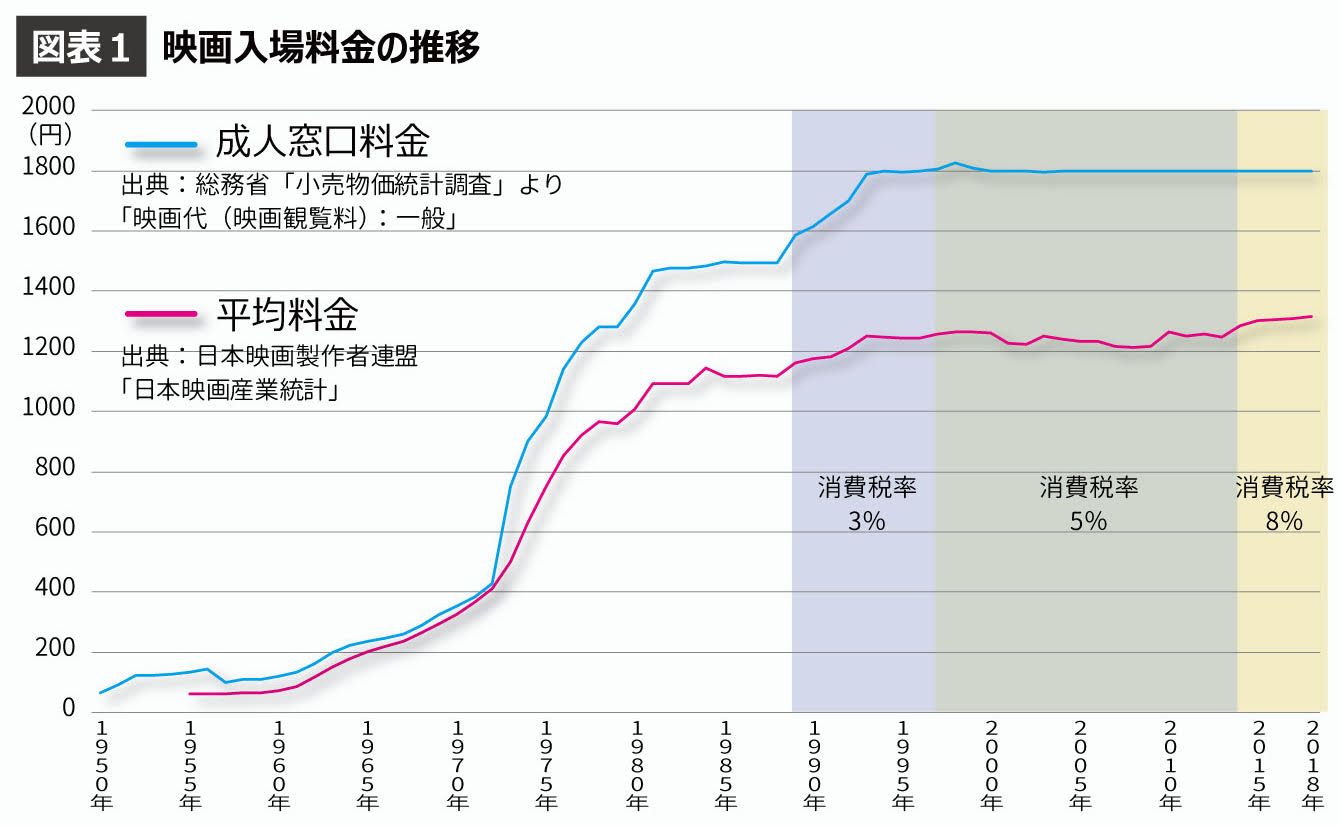

1972年には427円だった窓口料金は、10年後の1981年には1465円にまで上がる(図表1参照)。この間、映画人口は1億8739万人から1億4945万人と減少している(図表2参照)。つまり、映画人口の減少による売上の低下を、単価の引き上げによってカバーしようとしたのである(この間、89年の消費税導入まで続いた入場税の段階的な引き下げや免税措置もあった)。

「窓口料金」と「平均料金」の差が広がった

今回の窓口料金の改定が26年ぶりとなったのは、80年代までに上げすぎたことに起因する。この間、消費税導入や税率のアップもあったにもかかわらず、窓口料金にさほど手を加えてこなかったのはそのためだ。

そこでは、もうひとつ見えてくることがある。窓口料金と平均料金(※入場料金の平均)に差が生じていることだ。1972年は窓口料金427円に対し、平均料金は411円とそれほど差がない。しかし、1981年には、両者はそれぞれ1465円と1093円となり372円も差が生じる。昨年も、それぞれ1800円と1315円とその差は広がっている。

この要因は、映画館が入場料金に弾力性を持たせたためだ。学生・児童割引はむかしから存在したが、前売り券やレディースデーなどがこの間に浸透していった。加えて1981年12月1日からは半額デー、いわゆる「映画の日」割引も始まった。当初は年3~4回だったが、現在では毎月1日行われている(こうした入場料金の推移にかんしては、斉藤守彦『映画館の入場料金は、なぜ1800円なのか?』に詳しい)。