※本稿は、井出留美『私たちは何を捨てているのか』(ちくま新書)の一部を抜粋・再編集したものです。

「節分には、恵方巻」はどこから来たのか

本稿では日本における食品ロスの現状をみていきたい。まず、大量廃棄の問題が近年話題になっている恵方巻をめぐる状況をみていこう。

節分に恵方巻が売り出されることはすっかり全国的な風景となった。

2023年の恵方巻は「伊勢えび1匹」や「神戸牛のローストビーフ」を具にした1万円を超える贅沢なものから、食品価格の高騰がつづく中でも比較的値上げが抑えられている肉を使った「ロースカツ巻」まで、さまざまなものが売り場に並んだ。

同年はコンビニで働く大学生バイトらの労働組合「SDGsユニオン」が大手コンビニ3社に対し、恵方巻の廃棄量の調査・開示や、過剰な販売競争の実態に関する調査・公表などを求める要求書を提出したことと、農林水産省の野村哲郎大臣(当時)が節分当日の会見で、恵方巻の食品ロス量について「どのくらいの廃棄になったのか把握してみたい」と語ったことが注目を集めた。

“すし支出”は2月だけ突出している

節分といえば豆まき。だが、いまどき節分の夜に窓を開けても「鬼は~外、福は~内」なんて声は聞こえてこない。

豆まきに代わって節分の風物詩となった「恵方巻」の起源については、大阪の商家で商売繁盛を願っておこなわれたなど諸説あるが、全国的な普及のきっかけとなったのは、1989年に大手コンビニが「恵方巻」という商品名で販売したことにあるという。

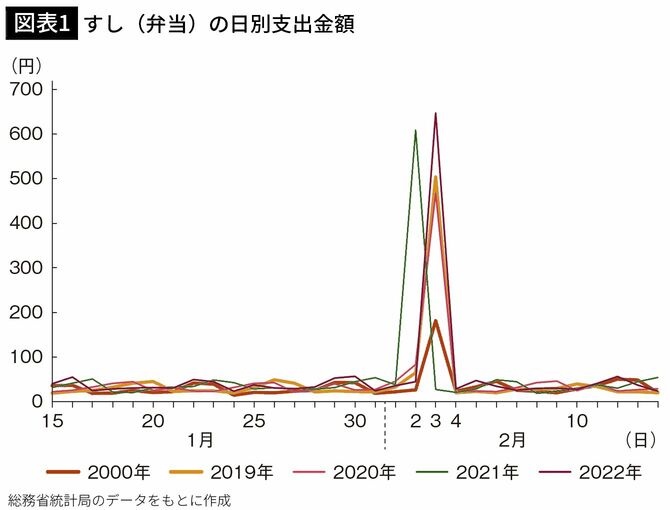

総務省統計局のデータをもとに、2019年から2022年にかけての節分前後の「すし(弁当)」への1世帯あたりの日別の支出金額(図表1)をみると、節分だけ支出金額が突出している。

「すし(弁当)」には、巻き寿司のほか、握り寿司、いなり寿司などが含まれるが、明らかに恵方巻の影響を受けていることがわかる。確認できるもっとも古い2000年のデータと比べ、節分の支出金額が3倍以上に伸びている。