経団連の政府提言の裏には、改姓によるビジネスへの不利益

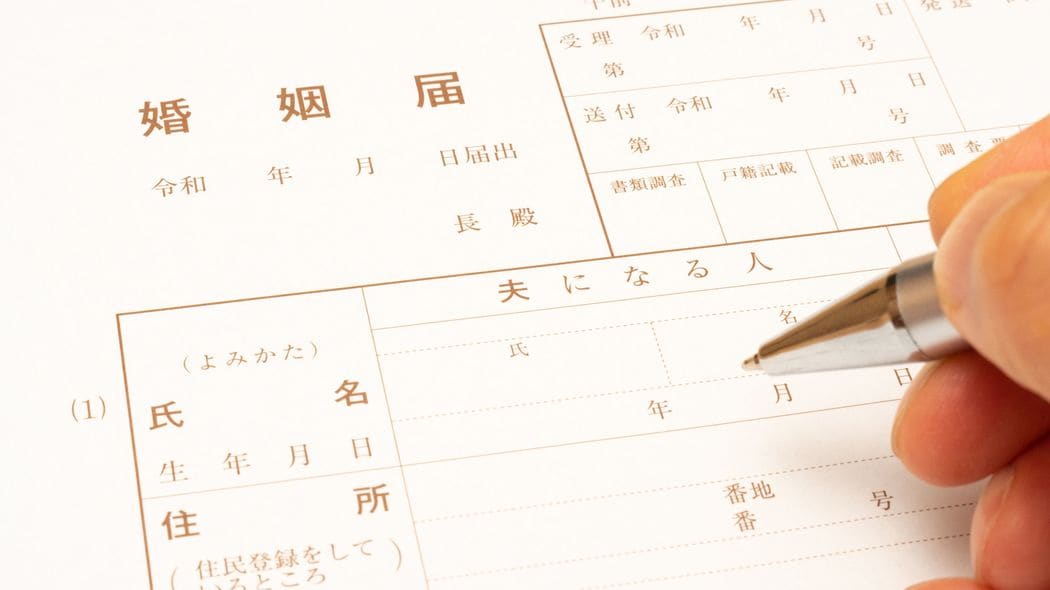

婚姻時に夫婦で同姓か別姓にするかを選べる「選択的夫婦別姓」への関心が高まっている。6月10日、経団連の十倉雅和会長が、選択的夫婦別姓制度の導入を政府に求める初の提言を公表。さらなる追い風になるのでは、と注目されている。

これまでの経緯としては、1996年に法制審議会が導入を答申している。法務省は96年および2010年に民法改正法案を準備したが、いずれの法案も政府与党内でのさまざまな議論があり、国会提出には至っていない。

一方、ビジネスの現場では旧姓の通称使用が進んできたが、弊害も多く出ている実情がある。経団連では、「女性活躍の着実な進展に伴い、企業にとっても、ビジネス上のリスクとなり得る事象であり、企業経営の視点からも無視できない重大な課題である」と指摘。この課題を解消するためには、「政府が一刻も早く改正法案を提出し、スピーディーに対応していただきたい」(十倉会長)と述べた。

今、なぜ経団連はこうした提言を打ち出したのか――。

その前提として、まず日本特有の夫婦の姓の在り方がある。日本の婚姻制度は、明治期に法制化された民法の家制度に由来する。明治民法では「妻は婚姻によって夫の家に入る」と明記され、「妻が夫の姓を称すること」がルール化された。

現在放送中のNHKの朝ドラ「虎に翼」では、まさに日本の家制度に翻弄される女性たちが描かれ、その問題に立ち向かって奮闘する主人公・寅子の姿が話題になっている。戦後、日本国憲法では男女平等を掲げ、民法が改正される。民法第750条では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定められた。つまり、結婚した夫婦は、夫の姓もしくは妻の姓のいずれを名乗ってもいいのだが、いまだに改姓するのは女性が圧倒的に多い。2022年の内閣府の調査によると、全体の約95%を占めている。