※本稿は、貴志俊彦『帝国日本のプロパガンダ』(中公新書)の一部を再編集したものです。

「軍縮から軍部追従へ」朝日が社論を大転換した

満洲事変は、帝国日本の報道界にいかなる影響をもたらしたのか、本稿で掘り下げていきたい。

大阪朝日の編集局長であった高原操などは、事変勃発までは普通選挙実施、軍縮キャンペーンの先頭に立ち、関東軍の拡大をくいとめようとしていた。

しかし、高原は満洲事変を契機に起こった朝日不買運動に直面して危機感を高め、事変後の1931年10月1日に社説「満蒙の独立、成功せば極東平和の新保障」を発表する(後藤孝夫『辛亥革命から満州事変へ』)。この社説は、満洲に暮らす日本人の苦しみを軽減するためには独立運動を支援し、満洲という緩衝国を設置するほかないという論調であり、もとより関東軍の意向に沿うものであった。

朝日はそれまで、中国ナショナリズムを積極的に肯定し、また満洲は中国の一部であるという認識に立っていた。そのいずれも捨て去り、軍部の行動を追認し、中国から満洲の分離独立を容認する論調に転換したのである。

さらに、10月12日の経営陣による会議では、こうした論調に即して、「社論を統一して国論を作る大方針」が決定された。こうして、満洲事変を境に朝日創刊以来の社論が、軍部追従の社論に大転換することになった。

“発行部数頭打ち”裏側には金銭的事情があった

その背景には、1920年代末に朝日の国内販売市場が頭打ち状態になっていたことがある。販売部数拡大のために、朝鮮や満洲という新天地に目を転じたわけである。

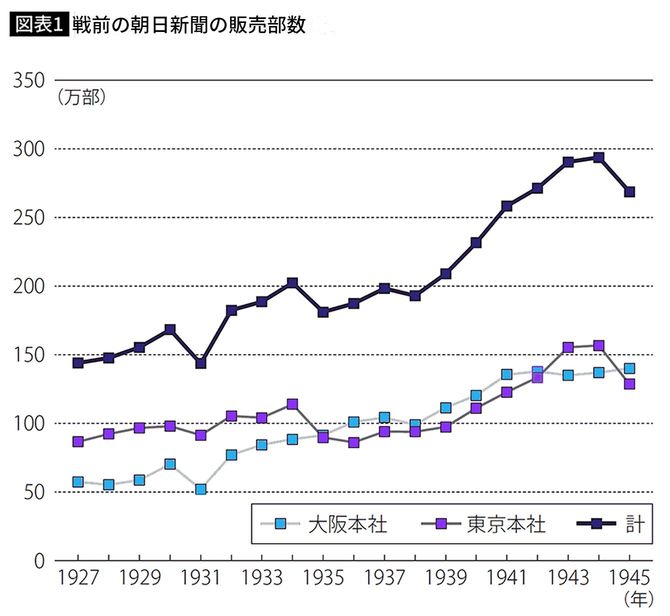

満洲事変前後の大阪、東京両本社の売り上げ統計について簡単に見ておこう。このころ、「大阪朝日」「東京朝日」の国内販売総部数は、満洲事変勃発の年こそ落ち込んだものの、翌年には182万余部(前年比38万部増)に増えていた。

1930年代後半には再び販売部数が伸び悩んだが、日中戦争が起こった37年には198万余部、太平洋戦争勃発前年の40年には231万余部、そしてアジア太平洋戦争勃発とともに販売部数を伸ばし、1944年には戦前の最多部数である293万部あまりの売り上げを達成している。