※本稿は、日本トイレ協会『災害とトイレ 緊急事態に備えた対応』(柏書房)の一部を再編集したものです。

避難生活の最大の課題はトイレにあった

災害時のトイレが注目されるきっかけは1995年1月に起こった阪神・淡路大震災である。大都市を襲った直下型の大地震で、その被害の大きさはもとより、避難生活を余儀なくされた多くの市民がもっとも困ったことの一つがトイレであった。

ピーク時には神戸市では7人に1人、22万人が避難し、約600カ所の避難所が開設された。被害の大きかった長田区では5000人もの避難者が押し寄せ、2000人以上の人が就寝した小学校もあった。当時のトイレ事情は推察するしかないが、きわめて深刻な状況であったことは間違いない。

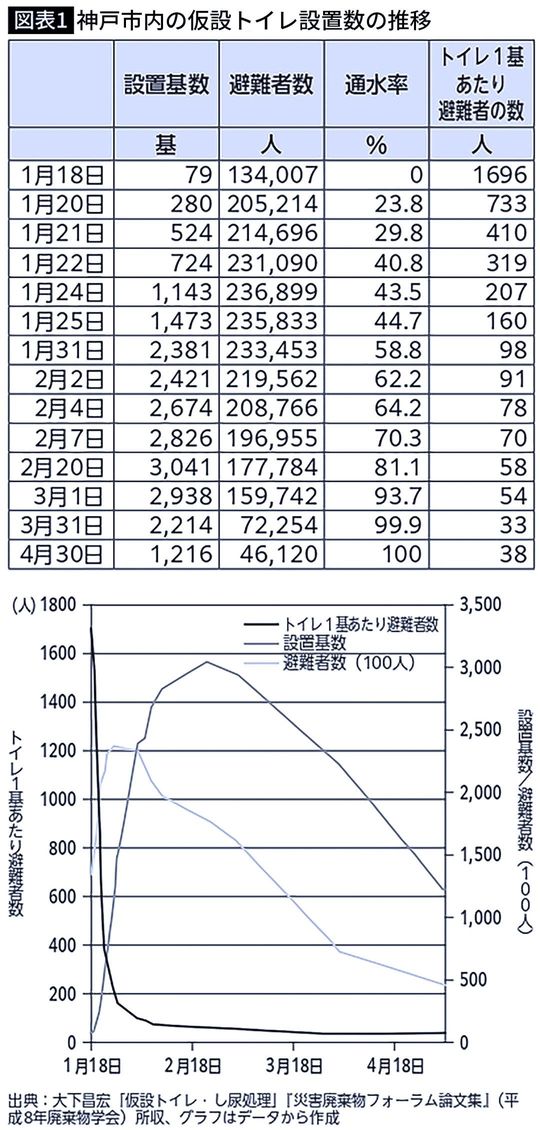

仮設トイレの設置数は震災翌日の1月18日は全市でわずか79基、21日でも524基しかなかった。トイレに対する認識の甘さと行政にその深刻さが伝わっていなかったことが大きな原因だが、仮設トイレの手配や交通の寸断された被災地への搬入に手間取ったことも大きな要因である。

神戸市にはイベント用の「移動トイレ」(牽引式のトイレ)が4台あったが、災害用仮設トイレの備蓄はゼロ。災害対策用の組立式トイレは、東海地震の備えが進んでいた東京や東海地方の自治体から提供を受けた。

当初は避難者150人に1基を目標としていたが、2週間後には平均して100人に1基程度まで普及した。60〜70人に1基となった頃から、数の不足に対する苦情はほとんどなくなったという。

水が止まったトイレで便が山盛りに…

仮設トイレが増えると汲み取り作業の対応が問題となった。神戸市は水洗化が進んでいたため、汲み取り対象世帯はおよそ9000世帯しかなく、し尿収集のバキューム車は郊外区に14台、被災した旧市街の区には5台配備されていただけだった。そこへ突然20数万人のし尿収集という事態が起こったわけである。

さいわい汲み取りや廃棄物収集を行う事業者の団体(全国環境整備事業協同組合連合会、環整連)がバキューム車73台、応援者数244人の作業チームを派遣し、窮地を救った。

トイレボランティアの現場での活動は、発災から約1カ月後の2月中旬から3月初旬頃までで、須磨区から東灘区までの避難所のトイレと公衆トイレ228カ所を、全国から集まった約200人のボランティアがチームを組んで走り回った。

まず公園等の公衆トイレを見た。断水しているので使用はできなくなっていたが、やむなくそのまま使用した跡がそのまま残されていた。清掃のプロたちが、山盛りの便を取り除き、洗浄・清掃するという作業を難なくやってのけたのには驚いた。実は避難所となった学校や施設では、あまりに不衛生になったので建物内のトイレは封鎖して、後にトイレだけを建て替えたケースもあった。

すでに1カ月近く経過していたので、おおむね仮設トイレは避難所に行き渡っていた。仮設トイレのタイプには、災害用の組み立て式と工事現場などで日常的に使われているボックスタイプがある。

前者は、便槽内で固体と水分を分離して液体だけを消毒して流すことで、汲み取り回数を減らす構造になっている。発災からまもなく設置された仮設トイレの中には、汲み取り作業が追いつかずに使用できなくなってしまい、封鎖してしまったものもあった。